Mauro Manca :: Scopri tutto di questo pittore di origine sassarese sul Portale Le Vie della Sardegna. - Le Vie della Sardegna :: Partendo da Sassari Turismo, Notizie Storiche e Attuali sulla Sardegna, Sagre Paesane e Manifestazioni Religiose, Cultura e Cucina Tipica Sarda, Monumenti da visitare, Spiagge e Montagne dell'Isola. Turismo in Sardegna, itinerari enogastrononici e culturali, suggerimenti su B&B, Agriturismi, Hotel, Residence, Produttori Prodotti Tipici, presenti nel territorio. Informazioni e itinerari su dove andare, cosa vedere, dove mangiare, dove dormire sul Portale Sardo delle Vacanze e dell'Informazione. Sardegna Turismo dove andare e come arrivare, tutte le notizie che vuoi conoscere sull'Isola più bella del Mediterraneo. Scopri sul Portale Le Vie della sardegna le più belle località turistiche dell'Isola e la loro storia, i personaggi illustri e di cultura nati in terra Sarda.

Menu principale:

- Giovanni Maria Angioy

- Vittorio Angius

- Antonio Ballero

- Giuseppe Biasi

- Maria Carta

- Enrico Costa

- Grazia Deledda

- Mario Delitala

- Giuseppe Dessì

- Filippo Figari

- Antonio Gramsci

- Giovanni Lilliu

- Emilio Lussu

- Mauro Manca

- Padre Giovanni Battista Manzella

- Costantino Nivola

- Sebastiano Satta

- Tarquinio Sini

- EugenioTavolara

Mauro Manca :: Scopri tutto di questo pittore di origine sassarese sul Portale Le Vie della Sardegna.

Cultura Sarda > Personalità Sarde

Mauro Manca

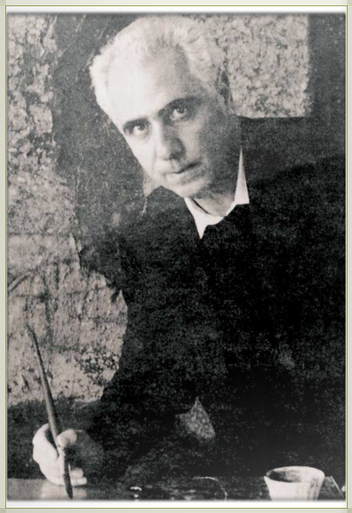

Mauro Manca nasce a Cagliari nel 1913 , dove il padre, di origini sassaresi, è magistrato del tribunale militare. 1925-33 Dopo una permanenza a Venezia la sua famiglia ritorna a Sassari e Mauro compie i suoi studi frequentando il Liceo “Azuni”. Agli anni liceali risale la passione per il disegno e la grafica che orienta le sue prime esperienze verso l’illustrazione. Conseguito il diploma nel 1933, vorrebbe intraprendere studi artistici, ma per assecondare i desideri della famiglia s’iscrive dapprima alla facoltà di Medicina e poi a quella di Giurisprudenza. 1934-37 Nel 1934 frequenta sporadicamente la Scuola Comunale di Incisione diretta da Stanis Dessy e partecipa con un disegno alla V Mostra Sindacale. L’anno successivo segue, sempre irregolarmente, i corsi serali di nudo della Regia Scuola d’Arte ed espone due pastelli alla VI Mostra Sindacale. Con Paolo Maninchedda, e altri giovani artisti sassaresi, aderisce al “Movimento Mediterraneo” fondato dall’architetto Alberto Rosati e caratterizzato da un acceso quanto confuso nazionalismo fascista. Nel 1936 è ammesso alla Mostra d’Arte dei Littoriali di Venezia e partecipa alla Prima Mostra del Movimento d’Arte Moderna Mediterranea. La sua attività espositiva continua nel 1937 in diverse rassegne sassaresi (II Mostra dei Giovani di Sardegna; Mostra d’Arte per le Celebrazioni della Sardegna) che gli fruttano un certo interesse della critica; in particolare di Eugenio Tavolara, personaggio di spicco della scena artistica isolana, che condivide la passione di Manca per la magia e l’esoterismo. Nello stesso anno ottiene la laurea in Giurisprudenza. 1938-41 Trasferitosi a Roma con la famiglia prende rapidamente contatto con gli ambienti artistici della capitale.

Mauro Manca nasce a Cagliari nel 1913 , dove il padre, di origini sassaresi, è magistrato del tribunale militare. 1925-33 Dopo una permanenza a Venezia la sua famiglia ritorna a Sassari e Mauro compie i suoi studi frequentando il Liceo “Azuni”. Agli anni liceali risale la passione per il disegno e la grafica che orienta le sue prime esperienze verso l’illustrazione. Conseguito il diploma nel 1933, vorrebbe intraprendere studi artistici, ma per assecondare i desideri della famiglia s’iscrive dapprima alla facoltà di Medicina e poi a quella di Giurisprudenza. 1934-37 Nel 1934 frequenta sporadicamente la Scuola Comunale di Incisione diretta da Stanis Dessy e partecipa con un disegno alla V Mostra Sindacale. L’anno successivo segue, sempre irregolarmente, i corsi serali di nudo della Regia Scuola d’Arte ed espone due pastelli alla VI Mostra Sindacale. Con Paolo Maninchedda, e altri giovani artisti sassaresi, aderisce al “Movimento Mediterraneo” fondato dall’architetto Alberto Rosati e caratterizzato da un acceso quanto confuso nazionalismo fascista. Nel 1936 è ammesso alla Mostra d’Arte dei Littoriali di Venezia e partecipa alla Prima Mostra del Movimento d’Arte Moderna Mediterranea. La sua attività espositiva continua nel 1937 in diverse rassegne sassaresi (II Mostra dei Giovani di Sardegna; Mostra d’Arte per le Celebrazioni della Sardegna) che gli fruttano un certo interesse della critica; in particolare di Eugenio Tavolara, personaggio di spicco della scena artistica isolana, che condivide la passione di Manca per la magia e l’esoterismo. Nello stesso anno ottiene la laurea in Giurisprudenza. 1938-41 Trasferitosi a Roma con la famiglia prende rapidamente contatto con gli ambienti artistici della capitale. Frequenta lo studio di Severini, conosce Marinetti, e poi Capogrossi e il suo amico Emanuele Cavalli, artista affiliato alla “Fratellanza di Miryam”, società esoterica fondata dal parapsicologo Giuliano Kremmerz. In casa di Cavalli Manca partecipa a sedute di occultismo e di spiritismo. Dal 1939 è attivo all’interno del GUF di Roma e collabora all’organizzazione dei Prelittoriali, dove peraltro espone per diversi anni fino ad ottenere nel 1941 il titolo di prelittore dell’affresco. Il suo nome è spesso citato tra i giovani emergenti; talvolta in maniera negativa come nel 1939 quando il critico de Il Tevere, Giuseppe Pensabene, lo annovera tra gli artisti influenzati dalle ricerche internazionaliste e giudaiche; più spesso positivamente, nel 1940 Guttuso, sulla rivista Primato, loda l’opera presentata alla Sindacale del Lazio. Nel 1941, richiamato alle armi, torna in Sardegna e presta servizio a Ploaghe, nel 40° Reggimento di Artiglieria. 1942-45 A Sassari riprende contatto con l’ambiente artistico assumendo in breve tempo un ruolo da protagonista. Nel 1942 tiene una personale al Dopolavoro Solinas evidenziando una decisa svolta espressionista. L’anno successivo insegna storia dell’arte presso l’Istituto d’Arte cittadino e il Liceo Canopoleno. La permanenza in Sardegna si protrae fino al 1944, quando, dopo aver allestito una mostra alla Galleria L’Acquario di Sassari, che suscita una forte reazione negli ambienti più tradizionalisti, rientra a Roma. Poco prima di partire viene eletto membro del consiglio del nuovo sindacato artisti. 1946-49 Trova un impiego al Ministero della Guerra, ma la sua attenzione è tutta concentrata sul vivace dibattito culturale della capitale. Nel giugno del 1946 Antonello Trombadori presenta la sua personale alla Galleria Il Cortile spingendolo verso esiti realistici. A settembre dello stesso anno è di nuovo a Sassari per sposare Francesca Binna; Tavolara è testimone di nozze. A Roma frequenta Capogrossi, Corpora, Monachesi, e comincia ad avvicinarsi al filone neocubista. L’adesione ufficiale avviene nel 1947 con una mostra alla Galleria di Roma presentata da Marcello Venturoli. La nuova produzione viene presentata anche a Sassari con una personale alla Galleria L’Acquario che suscita ancora una volta grandi polemiche. Lascia il lavoro al Ministero della Guerra per dedicarsi alla pittura e alla fine dell’anno ottiene il premio della Fondazione Umiastowska. Nel 1948 partecipa alla Quadriennale inserito organicamente nel gruppo neocubista e conosce Corrado Cagli, artista che aveva esercitato una profonda influenza sulla sua formazione. L’intervento di Togliatti sulle pagine di Rinascita fa esplodere la polemica tra realisti e astrattisti, e Manca reagisce firmando, con Monachesi, Stradone, Vangelli e Vespignani, un antimanifesto che prende le distanze dalle forzature ideologiche del dibattito. Nel febbraio del 1949 allestisce ancora una personale a Sassari negli spazi dell’EPT. La mostra, che raccoglie monotipi e disegni con evidenti suggestioni astratte, viene riproposta alla Galleria Palladino di Cagliari. In estate prende parte alla Mostra d’Arte Moderna della Sardegna a Venezia, associata a un’altra sui bronzetti nuragici all’Opera Bevilacqua La Masa. 1950-53 La personale alla Galleria Vetrina di Chiurazzi, nel marzo del 1950 a Roma, segna un riemergere, all’interno dello sperimentalismo di Manca, della componente metafisico surreale. Subito dopo partecipa alla riedizione della mostra sull’arte moderna isolana, presentata a Roma negli spazi della Galleria Nazionale d’Arte Moderna. In agosto vince il “Premio Sassari” e disegna il manifesto e i cartelloni per la Mostra Regionale dell’Artigianato allestita da Tavolara nella sede dell’ICAS. All’inizio del 1951 ripropone a Sassari la personale presentata l’anno precedente a Roma, aggiungendo lavori che accentuano gli sviluppi astratti. Assunto nel 1952 dalla Soprintendenza del Lazio collabora con Paola Della Pergola al riallestimento della Galleria Borghese. Il nuovo lavoro determina un rallentamento nell’attività espositiva, anche perché nel frattempo ottiene dalla Soprintendenza incarichi di restauro, realizza le scenografie di un film (La maschera nera) e assume la direzione di una galleria privata, L’Aureliana. Nel 1953, in collaborazione con l’architetto Eugenio Maria Rossi, amico dai tempi del GUF, progetta la decorazione per la Camera di Commercio di Treviso, ma l’opera non verrà realizzata. 1954-58 Nel 1954 la sua ricerca subisce un’ulteriore metamorfosi. Una figurazione stilizzata, incentrata sui miti mediterranei, sostituisce progressivamente le sperimentazioni astrattiste degli ultimi anni. Agli spunti tratti dalla mitografia cretese si affianca presto una consistente produzione ispirata dalla civiltà nuragica. La nuove ricerche vengono presentate nel 1955 in una mostra alla Galleria L’Aureliana. Nello stesso anno Manca segue un corso di incisione con Carlo Alberto Petrucci e uno di restauro tenuto da Cesare Brandi. Sempre nel 1955 Tavolara gli affida l’incarico di progettare tappeti e gioielli per conto dell’ENAPI: i gioielli vengono realizzati dall’orafo Renato Deliperi, i tappeti nei laboratori tessili di Dorgali. L’interesse per la Sardegna si consolida negli anni successivi. Nel 1956 elabora con Tavolara un progetto per ottenere, tramite il ministro Mario Segni, la creazione nell’Isola di un Ufficio autonomo per le Belle Arti, e suggerisce a Fernanda Wittgens, membro del Consiglio della Triennale di Milano, di organizzare nell’ambito della rassegna una mostra sull’artigianato sardo. Solo la seconda idea troverà poi realizzazione. Esegue il progetto grafico per il catalogo della mostra dell’artigianato sardo allestita per l’inaugurazione del Padiglione per l’Artigianato di Sassari, ed espone in mostra i tappeti progettati per i laboratori di Dorgali e due cassapanche intagliate da Michele Mura.

Testi di Gianni Murtas

LA CITTÀ DELLA FANCIULLA INNAMORATA, 1943, Mauro Manca

Nel 1957 Eugenio Maria Rossi fonda la rivista Inchieste di Urbanistica e Architettura e Manca, che fa parte del comitato di redazione, ne cura la veste grafica. Nello stesso anno Tavolara gli affida i disegni per la pelletteria da esporre alla II Mostra dell’Artigianato sardo di Sassari. Gli oggetti, realizzati a Dorgali, verranno riproposti anche nella mostra sarda allestita alla Triennale di Milano. In agosto partecipa alla Biennale di Nuoro e ottiene il “Premio Sardegna” con un’opera astratta: L’ombra del mare sulla collina. La premiazione scatena interminabili polemiche che lasciano il segno nell’ambiente artistico isolano: interpretata come un passaggio cruciale per l’ingresso della Sardegna negli orizzonti della modernità, finisce per assumere un significato epocale esagerato rispetto alla reale portata dell’evento. Nel 1958 tiene una relazione al Convegno Nazionale sull’Architettura e le Arti Visive ed è tra gli espositori della mostra Nuove tendenze dell’Arte Italiana organizzata dalla Rome-New York Art Foundation. Sebbene i rapporti con la Sardegna siano spesso conflittuali, Manca comincia a pensare ad un ritorno nell’Isola. Nel 1958 sostiene il concorso per direttore di istituti superiori di istruzione artistica, con l’idea di subentrare a Filippo Figari alla guida dell’Istituto d’Arte sassarese. 1959-62 Nel maggio del 1959 tiene una personale alla Galleria Selecta di Roma. La mostra raccoglie le ricerche astratto-informali dell’ultimo periodo ed è una sorta di congedo dall’ambiente romano. Nell’estate l’artista ottiene l’incarico di direzione dell’Istituto d’Arte di Sassari e si trasferisce definitivamente in Sardegna. Il ritorno è celebrato, nel gennaio del 1960, da una piccola personale alla Galleria Il Cancello di Sassari che definisce immediatamente il ruolo di punta dell’artista nel contesto della neoavanguardia isolana. All’interno dell’Istituto Manca cerca subito di dare nuovo impulso alle arti applicate, promuovendo una collaborazione stabile con l’ISOLA. Alla V Mostra dell’Artigianato vengono esposti diversi lavori progettati dall’artista e realizzati nei laboratori della scuola. Nel 1961 il progetto di rinnovamento metodologico dell’Istituto d’Arte comincia a definirsi. Manca chiama come docenti i più promettenti tra i giovani artisti: dapprima Aldo Contini, Paolo Bullitta, Giuliana Fanelli; e poi, negli anni seguenti, Antonio Atza, Zaza Calzia, Nino Dore, Nicolò Masia, Vincenzo Marini, Salvatore Coradduzza, Angelino Fiori, Paola Dessy, Giovanna Secchi. Recupera anche il più noto scultore e ceramista sassarese, Gavino Tilocca, incaricato di dirigere la sezione ceramica. La scuola diventa un attivissimo laboratorio, dove gli insegnanti tengono studio e collaborano tra loro anche al di là degli impegni scolastici. Sempre nel 1961 si presenta alla III Mostra Regionale d’Arte di Cagliari con un gruppo ristretto di artisti (Mario Bazzoni, Paolo Bullitta, Zaza Calzia, Nino Dore, Gavino Tilocca) denominato “Realtà Nuova”. L’evento dà vita ad una sorta di alleanza tra il fronte di rinnovamento sassarese e quello cagliaritano, raccolto intorno alle esperienze di “Studio 58” e del “Gruppo di Iniziativa”. L’impegno di riorganizzazione dell’arte isolana si estende nel 1962 all’attività espositiva. In collaborazione con il gallerista Piero Pulina e gli artisti Bullitta, Contini e Tilocca apre una galleria ad Alghero (“A”) e subito dopo, con lo stesso nome, un secondo spazio espositivo a Sassari, finalizzato soprattutto alla promozione dei giovani artisti. Collabora alla mostra dell’artigianato con progetti per tessuti e tappeti. 1963-66 Presente nel comitato organizzatore della edizione del “Premio Sassari” del 1963, cura l’allestimento della mostra secondo criteri di tendenza che suscitano grandi proteste tra gli artisti più tradizionali. Nel 1964 presenta alla Galleria Il Cancello una antologica che comprende lavori dal 1945 al ’55. La mostra, estesa con la produzione fino al 1963, viene riproposta a Cagliari alla Galleria Il Capitello. Dopo la morte di Tavolara, scomparso l’anno precedente, i rapporti con l’ISOLA si fanno difficili. Il mancato invito di Tilocca alla Biennale dell’artigianato, determina una violenta rottura e Manca ritira la sua adesione e quella della scuola e attacca l’ente con una lettera ai maggiori quotidiani sardi. Tra il 1965 e il ’66 segue l’attività espositiva delle gallerie A e Uno scrivendo la presentazione per diverse mostre. Nel 1966 riprende i rapporti con l’ISOLA collaborando con Ubaldo Badas alla realizzazione della IV Biennale dell’Artigianato. 1967-69 Nell’estate del 1967 accompagna Marcello Venturoli in un giro di ricognizione tra gli artisti sardi, e in dicembre partecipa al Convegno dei Direttori degli Istituti d’Arte del Centro-Sud, tenutosi a Palermo. Nel suo contributo sostiene la necessità di un rinnovamento della didattica, ipotizzando di sostituire discipline tradizionali come Disegno dal vero con l’Educazione visiva e la trasformazione dell’impostazione artigianale dei laboratori in indirizzi metodologici più aperti alla sperimentazione e alla formazione progettuale. Nel 1968 gli viene affidata l’organizzazione della V Biennale dell’Artigianato. Seri problemi di salute gli impediscono una presenza diretta alla manifestazione, ma tutto l’Istituto è impegnato nella realizzazione dei manufatti e l’architetto Vico Mossa ne cura l’allestimento. Nel gennaio del 1969 la sua malattia si aggrava. Entrato in coma, viene ricoverato nell’ospedale cittadino e, dopo un’apparente ripresa, muore il 22 febbraio.

Il Dopoguerra

Con la caduta di Benito Mussolini nuovi orizzonti si aprono alla ricerca artistica. La fronda che aveva accompagnato gli ultimi anni del Regime si trasforma in aperta opposizione alla cultura fascista, rivendicando un’arte capace di esprimere valori rimasti sinora ai margini della società italiana. Nel clima fortemente impegnato che accompagna la fine del conflitto gran parte della pittura s’immerge nella realtà. In questo contesto Manca si sente umanamente coinvolto anche se fatica ad allinearsi nelle scelte stilistiche. Politicamente e culturalmente si schiera a sinistra ma il suo approccio alla pittura resta sensibilmente diverso; l’arte-vita che lo interessa ha origini interiori e non parte mai da una osservazione diretta del reale. Tra la fine del 1944 e il ’45 le sperimentazioni espressioniste hanno arricchito il suo bagaglio tecnico: dalla linea sinuosa di Matisse è arrivato fino al segno violento di Munch. Nella prima personale romana, allestita nel giugno 1946 alla Galleria Il Cortile, però, presenta ancora in gran parte i lavori del periodo baroccheggiante. La critica sottolinea il fatto, ora con bonomia, interpretandolo come momento di riflessione foriero di sviluppi più impegnati, ora con maggiore asprezza. Solo alla fine dell’anno l’artista sembra prendere una decisione e non in senso realistico. Altera dapprima le vecchie iconografie (nature morte; figure dei Tarocchi) deformando il segno mediante cromie violente, poi comincia una rilettura della scomposizione spaziale cubista. La sintesi di Cubismo ed Espressionismo si rivela particolarmente felice per Manca, perché gli permette di far interagire la dimensione lirica con quella costruttiva, conciliando due aspetti essenziali dell’esperienza moderna come pure il contrasto latente fra la vocazione simbolica della sua pittura e gli orizzonti politico-sociali del momento. La svolta neocubista avvicina l’artista ai pittori del “Fronte Nuovo”, in particolare a Renato Guttuso, riportando le sue ricerche al centro dell’attenzione. A dire il vero il percorso di Manca mantiene una sua specificità. La propensione simbolica fa comunque da filtro all’approccio diretto al reale, così la semplificazione delle forme resta orientata su una dimensione tutta mentale mentre la compenetrazione pittorica dei piani prende accenti marcatamente decorativi. I nuovi lavori vengono presentati nella capitale nel 1947 alla Galleria di Roma e, alla fine dell’anno, gli frutteranno il premio della Fondazione Umiastowska alla II Mostra Annuale dell’Art Club.

Ufficialmente Manca appartiene ormai allo schieramento neocubista, e in questa veste si ripresenta a Sassari, alla Galleria L’Acquario. La personale è corredata da uno scritto dell’artista e articolata in periodi, per meglio evidenziarne gli sviluppi linguistici. Nonostante il taglio didascalico la mostra non ottiene gli effetti desiderati; le novità catturano l’interesse di alcuni giovani, su tutti Libero Meledina e Costantino Spada, ma nel complesso vengono fraintese dall’ambiente sassarese che reagisce con interminabili polemiche. D’altra parte le cose non sono più semplici sul versante romano: gli eventi incalzano e le ricerche neocubiste devono fare i conti sia con le poetiche dell’impegno, sia con le prime esperienze astrattiste che vanno coagulandosi intorno al gruppo “Forma”. Nelle affermazioni teoriche Manca sembra saldo nella scelta neocubista; però, a dispetto delle reiterate professioni di fede, la sua produzione dà l’idea di un crogiolo in ebollizione.

L’opera esposta alla Quadriennale del 1948 (Donna seduta, fig. 35) è ancora vicina a modi di Guttuso, ma in alcune tele appena successive (Insetti nel bosco, fig. 50; Paesaggio e insetti, fig. 54) la resa caotica della struttura compositiva nasconde gli spunti iconici, avvicinandosi notevolmente ad esiti astratti. Anche le prove più figurative (Donna in riva al mare, fig. 45) rivelano soluzioni nuove: linee arrotondate e una marcata resa di superficie traducono le immagini pittoriche in una melodica combinazione di ritmi cromatici.

La decisa virata verso il Matisse degli anni Trenta riapre di fatto la strada alla componente surreale della poetica di Manca e, indirettamente, riporta a galla suggestioni metafisiche mai del tutto sopite. Il ritorno a Roma di Cagli, reduce dall’esperienza americana, probabilmente lo incoraggia in questa direzione, ma al tempo stesso lo sollecita al superamento della contrapposizione frontale tra iconismo e aniconismo. Nel dicembre del 1948 l’artista firma con Monachesi, Stradone, Vangelli e Vespignani il manifesto del Movimento della Giovane Pittura Italiana prendendo le distanze dalla condanna dell’Astrattismo pronunciata da Togliatti sulle colonne di Rinascita, e più in generale dall’eccesso di ideologizzazione che limita la libertà individuale di ricerca. E non si tratta di una semplice posizione teorica. Nel continuo alternarsi di soluzioni linguistiche che caratterizza la produzione sul finire degli anni Quaranta, Manca sembra dar sfogo a un’ansia sperimentale che ha radici profonde: entra ed esce dai confini stilistici delle diverse tendenze, rielabora schemi compositivi, prova tecniche differenti. È significativo che, partendo sia dal versante cuboespressionista, sia da quello metafisico-surreale, egli appaia inesorabilmente attratto dal fascino primigenio dell’astrazione; però a questo punto l’alternativa non è più tra il figurativo e il non figurativo, ma tra ricerche comunque impostate sulla dimensione sensibile e la possibilità di arrivare attraverso la pittura a una complessa sintesi concettuale della realtà.

Le Arti Applicate

Manca è un artista atipico sotto molti aspetti. Il suo percorso è spesso in controtendenza rispetto alle mode dominanti, e certamente lo è il suo rapporto con le arti applicate, che ai suoi occhi hanno un’importanza pari a quella delle arti pure. Formatosi nel campo dell’illustrazione, coltiva l’interesse collaborando a riviste e pubblicazioni anche quando la sua ricerca è ormai pienamente orientata sulla pittura, ma soprattutto mantiene sempre un’alta considerazione dei valori decorativi e ornamentali.

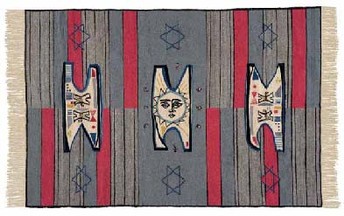

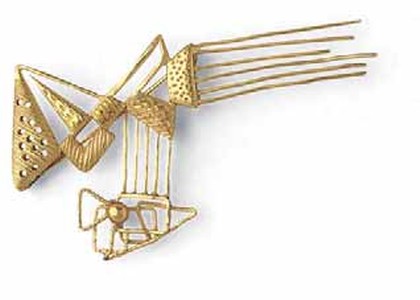

Manca è un artista atipico sotto molti aspetti. Il suo percorso è spesso in controtendenza rispetto alle mode dominanti, e certamente lo è il suo rapporto con le arti applicate, che ai suoi occhi hanno un’importanza pari a quella delle arti pure. Formatosi nel campo dell’illustrazione, coltiva l’interesse collaborando a riviste e pubblicazioni anche quando la sua ricerca è ormai pienamente orientata sulla pittura, ma soprattutto mantiene sempre un’alta considerazione dei valori decorativi e ornamentali.Probabilmente ha una influenza decisiva in questo senso l’amicizia con Eugenio Tavolara, di cui Manca ha grande considerazione. La stima, inutile dirlo, è reciproca, e Tavolara, appena può, coinvolge l’artista nella sua instancabile opera di valorizzazione dell’artigianato isolano. La collaborazione ha inizio tra il 1955 e il ’56, quando, per la rassegna artigiana promossa dall’ENAPI, Manca disegna modelli per spille, affidate all’orafo Renato Deliperi, e per tappeti da realizzare nella bottega dorgalese di Emilia Musio Vismara, ma anche progetti per oggetti in metallo, e intarsi per cassapanche; e si fa più intensa con la nascita dell’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano, guidato da Tavolara in collaborazione con Ubaldo Badas.

Per le mostre dell’ISOLA, che periodicamente presentano i risultati del lavoro di promozione e di indirizzo dell’Ente, l’artista disegna tappeti, ceramiche, gioielli; progetta manichini e strutture espositive, cura la grafica dei cataloghi. La parte più consistente del suo intervento è nella progettazione tessile, in cui Manca realizza un felicissimo compromesso tra la sua ricerca pittorica e la tradizione tecnica e iconografica delle botteghe artigiane. Figurazioni arcaiciste e motivi astratti si alternano adattandosi ai vari tipi di lavorazione (la tessitura annodata di Dorgali, quella liscia di Aggius e Sarule).

Anche nei gioielli l’artista riversa grande interesse; progettati come microsculture, questi vengono dal 1960 realizzati all’interno dell’Istituto d’Arte, dapprima da Marcello Carta e poi da Vincenzo Marini. Sono soprattutto spille e bracciali che evolvono rapidamente da una impronta arcaicista verso ornamentazioni astratte rese con la combinazione di lamine traforate e dinamici fili d’oro. Una bellissima serie era stata predisposta per la Biennale ISOLA del 1964, ma l’esclusione di Tilocca dalla rassegna porterà Manca a ritirare la sua adesione e quella dell’Istituto alla manifestazione. Meno continua appare invece la progettazione nell’ambito della ceramica, che tuttavia rivela la duttilità di Manca nell’interagire con la cultura del luogo. Le terrecotte decorate a freddo, disegnate per la bottega dorgalese di Paolo Loddo, riprendono infatti lo svecchiamento della tradizione avviata da Fancello negli anni Trenta, ma con più marcati accenti mediterranei, che tengono evidentemente conto degli sviluppi arcaicisti della ceramica sarda degli anni Cinquanta. La sua grande passione per le arti applicate è testimoniata infine dalla V Biennale ISOLA del 1968, che vede l’artista già molto malato prodigarsi nell’organizzazione. Sarà il suo congedo: da sempre amante delle simbologie, non deve esser dispiaciuto a Manca finire così come aveva cominciato.

Testi tratti dalla Monografia di

Gianni Murtas

MAURO MANCA

Ilisso Edizioni - Nuoro

www.ilisso.it - e-mail ilisso@ilisso.it

DOVE VEDERE MANCA

- Sassari: Collezione della Provincia, nucleo di 6 opere

- Nuoro: MAN, Museo d’Arte della Provincia

- Oliena: Hotel Ristorante Su Gologone

- Cagliari: 4. Galleria Comunale d’Arte 5. Collezione Luigi Piloni

- Bosa: Raccolta Permanente A. Atza

- Roma: Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Mauro Manca

Nella dialettica fra tradizione e innovazione, vissuta con grande intensità dalla cultura sarda del secondo dopoguerra, la personalità che gioca un ruolo chiave nel campo della pittura è quella di Mauro Manca (Cagliari 1913-Sassari 1969).

Formatosi nel clima del tonalismo romano degli anni Trenta, Manca trascorre nella capitale la maggior parte della sua vita, ma ritorna periodicamente nell'isola e mantiene stretti contatti con il suo ambiente artistico, svolgendovi il ruolo dell'araldo delle tendenze d'avanguardia, determinato a svecchiare un contesto ostinatamente ancorato alla tradizione figurativa.

Il suo percorso, estremamente variegato, parte dalla scuola romana di Scipione e Mafai e accoglie in seguito suggestioni dechirichiane, spunti surrealisti, geometrie neocubiste; passa quindi alla rivisitazione in chiave "nuragica" del mediterraneismo picassiano, per arrivare all'informale materico che ne costituirà l'approdo definitivo.

Colto, eclettico, brillante, Manca non condivide il credo modernista della forma come valore autonomo, ma concepisce l'arte come veicolo di un'eredità ancestrale sedimentata nelle profondità della psiche. Questo, insieme all'atteggiamento nomade che lo porta ad attraversare tutti gli stili, fa di lui una sorta di postmoderno "ante litteram".

Dotato di una forte comunicativa e di un notevole fascino personale, diventa un punto di riferimento per i colleghi sardi. Tornato a Sassari nel 1959 per dirigervi l'Istituto d'Arte, fa della scuola un laboratorio per le nuove tendenze e vi chiama ad insegnare una serie di artisti giovani e vivaci, che insieme a lui costituiranno il "Gruppo A". Inaugura così una fervida stagione di ricerche che verrà interrotta dalla sua morte nel 1969.

dal sito della Regione Sardegna