Chiese di Sassari :: Le Chiese più belle e le più importanti a livello storico di Sassari, e quelle maggiormente legate alle Manifestazioni Sacre della Città come I Candelieri e i Riti della Settimana Santa. - Le Vie della Sardegna :: Partendo da Sassari Turismo, Notizie Storiche e Attuali sulla Sardegna, Sagre Paesane e Manifestazioni Religiose, Cultura e Cucina Tipica Sarda, Monumenti da visitare, Spiagge e Montagne dell'Isola. Turismo in Sardegna, itinerari enogastrononici e culturali, suggerimenti su B&B, Agriturismi, Hotel, Residence, Produttori Prodotti Tipici, presenti nel territorio. Informazioni e itinerari su dove andare, cosa vedere, dove mangiare, dove dormire sul Portale Sardo delle Vacanze e dell'Informazione. Sardegna Turismo dove andare e come arrivare, tutte le notizie che vuoi conoscere sull'Isola più bella del Mediterraneo. Scopri sul Portale Le Vie della sardegna le più belle località turistiche dell'Isola e la loro storia, i personaggi illustri e di cultura nati in terra Sarda.

Menu principale:

Chiese di Sassari :: Le Chiese più belle e le più importanti a livello storico di Sassari, e quelle maggiormente legate alle Manifestazioni Sacre della Città come I Candelieri e i Riti della Settimana Santa.

Località > Sassari > Sassari

La Cattedrale di San Nicola Sassari

La Cattedrale di San Nicola SassariCome arrivare Per raggiungere la cattedrale si percorre il corso Vittorio Emanuele e, svoltando nella via Duomo, si giunge nell'irregolare piazza Duomo la cui sistemazione determina il disporsi articolato degli altri edifici. Sassari, distesa sopra un tavolato calcareo dolcemente inclinato, al margine della pianura che scende verso il mare, è la seconda città della Sardegna per il numero di abitanti e per l'importanza economica, politica e culturale.

Descrizione I continui interventi di ristrutturazione e ammodernamento che si sono susseguiti nel corso dei secoli sul duomo di San Nicola non hanno giovato alla coerenza strutturale e stilistica dell'edificio ma lo hanno reso, comunque, un pregevole esempio di palinsesto architettonico in cui non mancano soluzioni originali. È un antico registro monastico, il "Condaghe di S. Pietro di Silki", a fornirci il primo riferimento documentario. In un atto del 1135, infatti, si parla della chiesa "Sancti Nicolai de Tathari". Nulla ci è pervenuto di queste antiche strutture, risalenti al XII secolo. Al XIII secolo appartengono i quattro ordini superstiti della torre campanaria che, nel 1756, fu sopraelevata con un corpo ottagonale concluso da un cupolino. Tra il 1480 e il 1505 - anno di consacrazione dell'altare maggiore - la cattedrale, in seguito al trasferimento della sede vescovile da Torres a Sassari (1441) nonché dell'espansione demografica della città, viene riedificata e ampliata secondo i canoni dell'architettura gotica di area catalana e valenzana; a navata unica con cappelle laterali e abside quadrata. All'incrocio col transetto venne coperta da una cupola emisferica. Vasti interventi di ristrutturazione - fra cui quello del 1681 affidato a Balthasar Romero - furono avviati durante il Seicento fino ai primi decenni del secolo successivo: nel transetto e nelle cappelle laterali si sostituirono le volte a crociera costolonata con le volte a botte, venne aperta l'abside semicircolare, si rinforzarono i fianchi e, soprattutto, si intervenne sulla facciata gotica che, a causa di rilevanti problemi strutturali, venne abbattuta insieme alla campata ad essa più prossima. Per contrastare le spinte delle volte venne eretto un complesso organismo porticato a tre fornici coperto da volte stellari, sormontato da un secondo ordine e da un fastigio curvilineo. La facciata è divisa in tre ordini: il primo è costituito da un portico a tre fornici; su questo ambiente, coperto da voltine a crociera costolonata e gemmata alla maniera catalana, s'affaccia il portale d'ingresso alla chiesa, aperto nella facciata vera e propria. Il secondo ordine risulta, da un punto di vista figurativo, il più pregnante. Sui tre specchi murari si aprono tre nicchie diverse tra loro per sagoma ma tutte sopraccigliate, entro cui stanno le statue dei Santi martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario. L'ultimo ordine è costituito dall'ampio frontone racchiuso da una larga, sagomata e ricamata cornice che ne segue l'andamento a lucerna. L'unica nicchia ospita qui il simulacro di San Nicola da Bari, patrono di Sassari. Al sommo del fastigio, a mo' di serraglia e quasi a sigillo della nuova facciata, sta la figura del Padreterno. Nel 1690 venne eretto il nuovo altare maggiore e nel corso del XVIII e XIX secolo si aggiunsero numerosi altri arredi plastici e pittorici.

Storia degli studi La chiesa è oggetto di sintetiche schede nei volumi della collana "Storia dell'arte in Sardegna" sull'architettura romanica (1993), tardogotica e d'influsso rinascimentale (1994), tardoseicentesca e purista (1992).

Bibliografia

V. Mossa, Dal Gotico al Barocco in Sardegna, Sassari, 1982; S. Naitza, Architettura dal tardo '600 al Classicismo purista, collana "Storia dell'arte in Sardegna", Nuoro, Ilisso, 1992, sch. 7; R. Coroneo, Architettura romanica dalla metà del Mille al primo '300, collana "Storia dell'arte in Sardegna", Nuoro, Ilisso, 1993, sch. 111; F. Segni Pulvirenti-A. Sari, Architettura tardogotica e d'influsso rinascimentale, collana "Storia dell'arte in Sardegna", Nuoro, Ilisso, 1994, sch. 26.

S. Naitza, Architettura dal tardo ‘600 al Classicismo purista , collana “Storia dell’arte in Sardegna”, Nuoro, Ilisso, 1992, sch. 7: Cattedrale di S. Nicola Sassari

S. Naitza, Architettura dal tardo ‘600 al Classicismo purista , collana “Storia dell’arte in Sardegna”, Nuoro, Ilisso, 1992, sch. 7: Cattedrale di S. Nicola SassariSituato in posizione prominente entro la cinta muraria, dell’edificio si hanno notizie a partire dal XII secolo anche se nulla è pervenuto di queste antiche strutture. Al XIII secolo risalgono invece i quattro ordini superstiti della torre campanaria di modi lombardi tra dotti da maestranze toscane. A seguito della traslazione della sede vescovile da Torres a Sassari (1441) nonché dell’espansione demografica della città, tra il 1480 e il 1505 – anno di consacrazione dell’altare maggiore – la cattedrale venne riedificata secondo i canoni dell’architettura gotica di area catalana e valenzana: a navata unica con cappelle laterali e abside quadrata, all’incrocio col transetto venne coperta da una cupola emisferica su pennacchi priva di tamburo, con alla base sedici bifore di gusto catalano-aragonese. Vasti interventi di ristrutturazione furono avviati durante il XVII secolo fino ai primi decenni del successivo: nel transetto e nelle cappelle laterali si sostituirono le crociere con volte a botte; si rinforzarono i fianchi; vennero costruite la sagrestia di sinistra e l’aula dei canonici e sopraelevato il livello dell’altare principale; allo scadere del secolo venne aperta l’abside semicircolare e si intervenne sulla facciata, a causa di rilevanti cedimenti strutturali nelle ultime campate. Probabilmente l’ultima (la terza) venne abbattuta e con essa la facciata gotica. Per contrastare le spinte delle volte venne eretto, forse in due tempi, un complesso organismo porticato a tre fornici coperto da volte stellari, sormontato da un secondo ordine e dal fastigio curvilineo. Nel 1756 la torre campanaria fu sopraelevata con un corpo ottagonale con cupolino; tra il 1830 e il 1834 i piemontesi Pietro Bossi e Cesare Vacca eseguirono le pitture nella zona presbiteriale e nel transetto, in parte asportate durante i restauri del 1948-51. Il nuovo altare maggiore venne eretto nel 1690 e numerosi altri arredi plastici e pittorici arricchirono il tempio tra il XVIII e il XIX secolo. I continui interventi di ristrutturazione e ammodernamento non hanno giovato alla coerenza strutturale e stilistica dell’edificio ma lo hanno reso, comunque, un interessantissimo esempio di palinsesto architettonico in cui non mancano soluzioni estremamente originali. Tra queste l’esuberante facciata, “pesante e di cattivo gusto” secondo il classicista Della Marmora (1868), ispirata al Barocco coloniale per altri, efficace sintesi di motivi arcaici, gotici, classici con “riscontri nell’Italia meridionale soggetta a infiltrazioni di cultura ispanica” per Maltese e Serra (1969) che hanno evidenziato anche analogie con alcune decorazioni presenti nel S. Michele di Cagliari, probabile città di provenienza di Balthasar Romero incaricato dei restauri nel 1681. Recentemente è stata segnalata la presenza nel cantiere della cattedrale di G. B. Corbellini e delle stesse maestranze lombarde che, con insolito capriccio da ebanisti e stuccatori, al principio del XVIII secolo decorarono il santuario dei Martiri di Fonni.

R. Coroneo, Architettura romanica dalla metà del Mille al primo ‘300, collana “Storia dell’arte in Sardegna”, Nuoro, Ilisso, 1993, sch. 111: San Nicola di Thathari (seconda metà XIII sec.) Giudicato di Torres, curatoria della Romangia Sassari

R. Coroneo, Architettura romanica dalla metà del Mille al primo ‘300, collana “Storia dell’arte in Sardegna”, Nuoro, Ilisso, 1993, sch. 111: San Nicola di Thathari (seconda metà XIII sec.) Giudicato di Torres, curatoria della Romangia SassariLa chiesa di S. Nicola di Mira, cattedrale dal 1441, è nel centro storico di Sassari, di cui fu l’unica pievania prima dell’istituzione di altre quattro parrocchiali nel 1278. Il toponimo “Thathari” e la chiesa di “sanctu Nicola” sono documentati nel “Condaghe di S. Pietro di Silki” a partire dall’epoca di Costantino I de Lacon-Gunale, giudice di Torres fra il 1082 e il 1124. Fin dal XV secolo l’edificio romanico ha avuto numerose ristrutturazioni, che ne hanno risparmiato il campanile a canna quadrata (affiancato a settentrione) e lasciano in vista brevi tratti del fianco sudovest, con archetti a doppia ghiera su peducci sagomati. Interventi di scavo archeologico all’interno dell’aula hanno permesso il recupero di materiali ceramici e lapidei, fra cui un marmo dell’arredo liturgico di età romanica. Nei quattro ordini inferiori del campanile, il paramento in conci calcarei di media pezzatura è rinforzato agli angoli da paraste. Gli specchi dell’ordine basale sono pieni; in quelli intermedi si aprono larghe monofore, mentre il quarto riceve luce da bifore con colonnina e capitello. Sotto le cornici marcapiano si tendono, da parasta a parasta, archetti monolitici di taglio ogivale su peducci modanati o decorati con piatta foglia aguzza. Diversi conci ospitano alloggi per circa sessanta/ottanta bacini ceramici, molti dei quali in situ, di produzione iberica, ligure, italo-meridionale e maghrebina.

Chiesa di San Pietro di Silki

Come arrivare Dalla piazza Sant'Agostino si prende il viale S. Pietro, lungo il quale si succedono le cliniche della Facoltà di Medicina e dell'Università; voltando a d. nel viale delle Croci, si arriva alla piazza dove sorge il complesso conventuale. Collocata alla periferia della città di Sassari, in quella che un tempo era aperta campagna, la chiesa si affaccia su un ampio piazzale, cui si accede da un lungo viale che fiancheggia le mura dell'oliveto del convento.

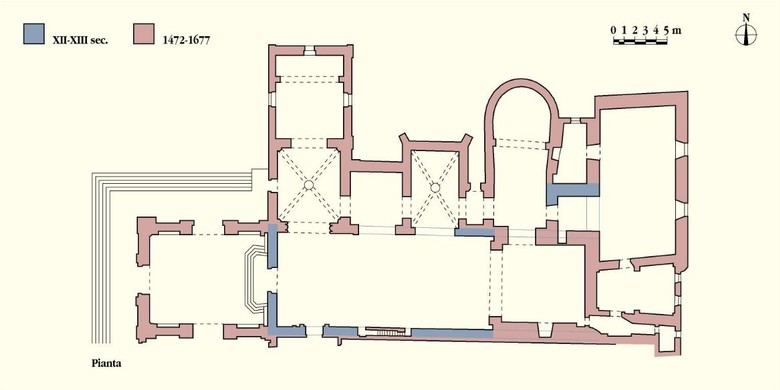

Come arrivare Dalla piazza Sant'Agostino si prende il viale S. Pietro, lungo il quale si succedono le cliniche della Facoltà di Medicina e dell'Università; voltando a d. nel viale delle Croci, si arriva alla piazza dove sorge il complesso conventuale. Collocata alla periferia della città di Sassari, in quella che un tempo era aperta campagna, la chiesa si affaccia su un ampio piazzale, cui si accede da un lungo viale che fiancheggia le mura dell'oliveto del convento.Descrizione La fondazione della chiesa e dell'abbazia delle Benedettine ad essa annessa, secondo quanto testimonia il "Libellus Judicum Turritanorum", andrebbe collocata tra il 1065 e il 1082, durante il giudicato di Mariano I de Lacon Gunale. Dell'edificio romanico rimangono solamente i primi due ordini inferiori del campanile, opera di maestranze attive nell'isola nel XIII secolo, e alcuni tratti dell'aula mononavata. Verso la fine del XVI secolo iniziarono i lavori di ristrutturazione del complesso, ormai passato alla gestione dei Minori Francescani già dalla metà del secolo precedente. Si conclusero entro il 1641, stando alla data incisa sull'architrave della porta di ingresso al chiostro. Ma già prima furono realizzate delle modifiche alla chiesa, a cominciare dall'aggiunta nel 1473-75 della cappella della Madonna delle Grazie (la prima a N), secondo la tradizione eretta in seguito al ritrovamento miracoloso del simulacro della Vergine, durante una predica tenuta da fra Bernardino da Feltre nel piazzale antistante l'edificio. Verso la metà del '500 furono edificate le altre due cappelle laterali. La ristrutturazione seicentesca, responsabile dell'aspetto attuale dell'edificio, si concluse alla fine del secolo con il rifacimento della facciata, grazie ai lasciti del cagliaritano Antonio Mereu. Sull'unica navata della chiesa si affacciano tre cappelle laterali di diverse dimensioni, tutte sul lato O dell'edificio; sull'altro lato, infatti è addossato quello che era l'antico monastero, oggi adibito a ricovero per anziani. La cappella della Madonna delle Grazie è coperta da una volta a crociera dotata di gemma pendula su cui è scolpita una Madonna con Bambino; vi si accede mediante un arco ogivale sorretto da pilastri polistili, culminanti in capitelli scolpiti con figure sacre, di gusto gotico-catalano. Nel rifacimento del XVII secolo la si ampliò con un vano di forma rettangolare, coperto da volta a vela, e con un altro voltato a botte che ospita un altare marmoreo. Le altre due cappelle sullo stesso lato, a pianta rettangolare, hanno rispettivamente copertura a botte e a crociera. Una quarta cappella si apre nel presbiterio sul lato E dell'edificio, coperta da una volta lunettata, e ospita un altare ligneo seicentesco che contiene una delle statue della Vergine più antiche dell'isola. L'originaria copertura a capriate lignee dell'aula nel 1672 fu sostituita con una volta a botte lunettata. Una cantoria è ricavata sopra l'atrio d'ingresso. La facciata della chiesa è divisa orizzontalmente in due ordini da una cornice e verticalmente da quattro paraste. Nelle tre sezioni così risultanti si aprono nella parte bassa tre arcate, di cui quella centrale con la cancellata di ingresso, e nella parte alta, corrispondente alla cantoria dell'interno, tre finestre rettangolari, due delle quali timpanate. Sopra l'arcata di ingresso trova posto lo stemma del Mereu, finanziatore del rifacimento della facciata, decorato con motivi fitomorfi di stampo tardomanieristico. Il coronamento è semicircolare, come nella chiesa sassarese di Gesù e Maria (oggi Santa Caterina).

Storia degli studi La chiesa è oggetto di una sintetica scheda nel volume di Francesca Segni Pulvirenti e Aldo Sari sull'architettura tardogotica e d'influsso rinascimentale (1994) ed è analizzata compiutamente in quello di Marisa Porcu Gaias sulla storia urbanistica e architettonica di Sassari (1996).

R. Coroneo, Architettura romanica dalla metà del Mille al primo ‘300, collana “Storia dell’arte in Sardegna”, Nuoro, Ilisso, 1993, sch. 110: San Pietro di Silki (prima metà XIII sec.) Giudicato di Torres, curatoria della Romangia Sassari

La chiesa di S. Pietro apostolo, oggi compresa nell’abitato di Sassari, è nel sito dell’antica “villa” di Silki ed era annessa al monastero omonimo, amministrato da monache benedettine. Il “Libellus Judicum Turritanorum” lo dice fondato sotto Mariano I de Lacon-Gunale, giudice di Torres fra il 1065 e il 1082; della sua gestione tra la seconda metà dell’XI e il XIII secolo resta ampia documentazione nel “Condaghe di S. Pietro di Silki”. L’edificio romanico è stato ristrutturato a partire dal XVII secolo. L’aula mononavata si disponeva lungo lo stesso asse ed era larga quanto l’attuale. Ne restano tratti murari dei fianchi e della facciata (a ovest), in conci calcarei di media pezzatura. Nel fianco settentrionale sono archetti semicircolari con peducci sgusciati. All’interno dell’aula si trovano, murate, due monofore in corrispondenza assiale, a doppio strombo con centina modanata. Nel portale della facciata, l’architrave poggia su robusti capitelli con foglia dalla cima riversa nelle facce affrontate. Alla prima metà del XIII secolo sono ascrivibili i primi due ordini inferiori del campanile a canna quadrata, affiancato a settentrione. Il telaio strutturale è dato da larghe paraste d’angolo e archetti a doppia ghiera su peducci sagomati; alcuni conci recano alloggi per bacini ceramici.

F. Segni Pulvirenti-A. Sari, Architettura tardogotica e d'influsso rinascimentale, collana “Storia dell’arte in Sardegna”, Nuoro, Ilisso, 1994, sch. 27, 83: Cappella della Vergine delle Grazie (1472-78) - Sassari, chiesa di S. Pietro di Silki

Risale al 1467 la concessione del monastero di S. Pietro di Silki, da parte dell’arcivescovo Antonio Cano e della municipalità sassarese, ai Minori osservanti, che probabilmente l’occupavano già dal 1425. Lo storico dell’Ordine L. Wadding nel 1622 riferisce di lavori di ristrutturazione del convento avviati nel 1464; nei decenni successivi, alla chiesa romanica vennero inne state alcune cappelle gotiche. La più interessante, quattrocentesca, è la prima a sinistra, dedicata a Nostra Signora delle Grazie, intitolazione che acquistò una tale rilevanza da divenire l’appellativo della chiesa, prima dedicata a S. Pietro, che viene così menzionata in atti municipali e capitolari dal 1501. La cappella fu probabilmente edificata dopo il 1472, anno in cui è documentata a Sassari la presenza di S. Giacomo della Marca, che potrebbe aver donato al convento il simulacro ceramico quattrocentesco della Vergine delle Grazie, di provenienza nordica e affine alle “Belle Madonne” boeme e renane della prima metà del XV secolo, ed entro il 1478, anno della morte dell’arcivescovo Cano, cui sembra possa riferirsi lo scudo araldico nel capitello destro dell’arco d’ingresso. All’esterno la cappella figura come una modesta aggiunta al fianco della chiesa, cui venne addossato, nel XVII secolo, un secondo corpo di fabbrica che ospitava la sepoltura del barone di Usini, don Jayme Manca. All’interno la pianta leggermente rettangolare e la moderata altezza danno l’idea di un volume cubico, accentuata dalla volta elasticamente tesa dagli archi della crociera. L’arco d’ingresso a sesto acuto poggia su pilastri a fascio, secondo le fogge diffuse in Catalogna dalla fine del XIII a tutto il XIV secolo, con colonna centrale su alto basamento e voluminos i capitelli figurati che rivelano influssi franco-borgognoni, diffusi in Catalogna e Castiglia nella seconda metà del XV secolo e rilevabili a Sassari anche nelle cappelle quattrocentesche della S. Maria di Betlem. Gli ignoti artisti locali operarono probabilmente su precisa indicazione dei frati che vollero rendere omaggio alla Vergine, di cui è raffigurata l’Annunciazione, ai SS. Pietro e Paolo – patrono della chiesa il primo e, forse, in ricordo del pontefice Paolo II che autorizzò il loro insediamento, il secondo –, all’arcivescovo Cano, ad un ignoto personaggio, cui allude lo scudo araldico con un albero affiancato da un leone e sormontato da un’aquila, e ad un Meloni, rappresentante della municipalità (forse Cambio Melone, consigliere capo nel 1478). Le figurazioni scultoree possono leggersi come volgarizzazione di eventi della storia sacra e della cronaca del tempo, attuata con spirito popolaresco e un’esecuzione che predilige i contorni netti e i marcati chiaroscuri, evidenziando un grezzo plasticismo e una particolare attenzione ai dettagli. La singolarità dei capitelli, rilevata già da E. Costa (1937), interessò C. Maltese (1962) che trovò in essi un «carattere appena copertamente beffardo» e analogie con quelli del S. Giorgio di Perfugas e del S. Andrea di Sedini, più tardi. La gemma della crociera, circondata dal cordone francescano che orla anche gli scudi araldici dei capitelli, reca scolpita una Madonna col Bambino secondo il modello delle Maestà gotiche già in S. Maria di Betlem.

San Pietro di Silki (1580-1677) Sassari

L’ampliamento del convento di S. Pietro di Silki – “nunc amplissimum”, a detta di G. F. Fara (1585) – fu avviato negli ultimi decenni del XVI secolo e si concluse attorno al 1641, data incisa sull’architrave della porta di accesso al chiostro. Nelle strutture conventuali, esemplate secondo il modello canonico di origine benedettina, sono ancora riconoscibili elementi del XVI-XVII secolo, cui si sono sovrapposte le integrazioni risalenti soprattutto all’Ottocento, quando il convento venne trasformato in ricovero per anziani. In origine il chiostro era costituito da una doppia serie di arcate a tutto sesto, più ampie al piano terreno e ad intervalli ravvicinati al piano rialzato, con cornice di coronamento che attualmente separa il primo dal secondo piano, superiore. Il portico è di larghezza doppia nel lato adiacente alla chiesa, dove l’ampio corridoio è diviso in due navate da pilastri, con quattordici piccole campate voltate a crociera. Sopravvivono, in alcune stanze del piano terreno, le originali volte a crociera con peducci tardogotici a tronco di cono, simili a quelli del S. Agostino. Nello stile sincretistico del periodo è il cosiddetto Corridoio dei maestri, al secondo piano, coperto da piccole volte a crociera che scaricano su mensole laterali di foggia rinascimentale, sul quale si affacciano le porte delle celle, caratterizzate dall’arco marcatamente inflesso tipico del Tardogotico catalano e dai minuscoli capitelli intagliati, simili a quelle dell’Archivietto del duomo di Oristano (1622-27). L’eclettismo caratterizza il bell’arcone votivo a sesto fortemente ribassato, datato 1642, decorato con motivi spiraliformi ed il cordone francescano nell’estradosso, sormontato dallo stemma dell’Ordine, in cui un repertorio classicistico si coniuga col gusto dell’intaglio locale. Rispondono, invece, ai canoni tardorinascimentali, pur nella loro ingenua stilizzazione, i due portali del convento, che riprendono il modello inaugurato dalla chiesa di S. Agostino a Cagliari (1577-80) e presente a Sassari nella chiesa di Gesù e Maria. Il portale che introduce alla sala del refettorio, ricostruita nell’Ottocento in seguito ad un crollo, mostra un’accentuazione degli elementi strutturali già manieristica nei piedritti sproporzionatamente alti e nella doppia trabeazione con cornici marcate in corrispondenza dei capitelli. Prima della trasformazione delle coperture e della zona absidale della chiesa, nella prima metà del XVII secolo vennero modificate, e in alcuni casi ampliate, alcune cappelle innestate alla navata romanica dall’ultimo quarto del XV secolo. In particolare, alla cappella della Vergine delle Grazie venne aggiunta una campatella per ospitare il monumento funebre del barone di Usini Jayme Manca, morto nel 1632, fatto erigere dalla vedova Isabella di Castelvy, e la cappella di S. Salvatore da Horta fu prolungata con l’aggiunta di un corpo absidat o e voltata a botte lunettata su cornice modanata e aggettante, attorno al 1672, data segnalata negli atti del convento anche per i lavori relativi alla navata che fu anch’essa voltata a botte, con finestre rettangolari nelle lunette, su cornice ornata da un fregio a dentelli. Col lascito di 1.125 lire nel 1677 da parte del cagliaritano Antonio Mereu, assessore al civile, si edificarono la facciata porticata e il coro soprastante l’atrio. La facciata della chiesa è partita in due ordini, secondo un rapporto di 2 a 1, da una cornice marcapiano retta da quattro paraste, le angolari più larghe, che delimitano tre specchi rettangolari con tre arcate, di cui aperta solo la centrale, nel primo ordine, e tre finestre rettangolari, con timpano triangolare le laterali, nel secondo. Il coronamento è curvilineo come nella chiesa gesuitica di Gesù e Maria. Fregi rinascimentali ad ovoli, sferule e dentelli ornano le cornici; nel coronamento l’anamorfosi dei dentelli rivela l’attenzione agli effetti prospettici mentre lo stemma del Mereu ha caratteri tardomanieristici nel bel fregio fitomorfo e nel mascherone. Si tratta di un tardo frutto del Manierismo severo di impronta herreriana che, importato a Sassari con le fabbriche gesuitiche, informerà anche la seriore facciata della chiesa di Gesù Giuseppe e Maria delle Cappuccine (1695) e diverrà prototipo per numerose chiese dell’Ordine, dalla vicina Sorso alla più distante Santulussurgiu.

Chiesa di Santa Maria di Betlem

Come arrivare La chiesa prospetta sull'omonima piazza nel centro storico di Sassari. Attualmente la chiesa è compresa nell'abitato, ma un tempo si trovava al di fuori delle mura presso la ormai demolita porta Utzeri. Da qui partono i Candelieri nell'annuale processione devozionale che vede coinvolte le corporazioni di mestieri e l'intera popolazione sassarese.

Come arrivare La chiesa prospetta sull'omonima piazza nel centro storico di Sassari. Attualmente la chiesa è compresa nell'abitato, ma un tempo si trovava al di fuori delle mura presso la ormai demolita porta Utzeri. Da qui partono i Candelieri nell'annuale processione devozionale che vede coinvolte le corporazioni di mestieri e l'intera popolazione sassarese.Descrizione Santa Maria di Betlem si impone nel panorama monumentale sassarese per via dell'interesse e della ricchezza delle sue forme architettoniche, che abbracciano un lungo arco cronologico, dal XIII al XIX secolo. La comunità francescana si sarebbe insediata nell'area dal 1274 e ancora oggi il complesso è annesso a un convento di frati minori. L'impianto gotico originario, probabilmente dell'ultimo quarto del XIII secolo, doveva essere a croce "commissa", con paramenti murari in calcare, aula mononavata con transetto e copertura lignea. In seguito la demolizione del transetto e l'innalzamento di una pseudocupola cancellarono le strutture d'impianto nella zona presbiteriale, più volte rimaneggiata a partire dal XIV secolo. Di questo periodo si conserva una cappella presbiteriale, con volta a crociera su archi ogivali che nascono da capitelli con foglie a "crochet". La facciata duecentesca è tripartita in orizzontale e delimitata da due robuste paraste. Il portale è architravato e strombato con una successione di tori e gole. Diviso da una cornice modanata, il secondo ordine ospita un grande oculo coevo all'impianto duecentesco. Nel frontone in asse con il portale e l'oculo si apre un'altra luce, probabilmente del 1711.

Storia degli studi La chiesa è menzionata da Vittorio Angius (1849) e il generale Alberto Della Marmora (1860) la cita nel suo "Itinerario". La ricerca storico-artistica è stata intrapresa negli anni cinquanta del secolo scorso da Raffaello Delogu. I contributi più completi sono di Roberto Coroneo (1993) e di Marisa Porcu Gaias (1996).

S. Naitza, Architettura dal tardo ‘600 al classicismo purista , collana “Storia dell’arte in Sardegna”, Nuoro, Ilisso, 1992, sch. 75: L’antico complesso monastico, fondato probabilmente nel 1106 dal giudice Costantino di Torres e affidato ai Monaci Benedettini, è ubicato all’esterno della cinta muraria, presso l’antica porta Utzeri. Durante il XIII secolo vi si insediarono i Francescani che ricostruirono la chiesa secondo moduli di ascendenza umbro- toscana dei quali rimane testimonianza nella parte inferiore della facciata. A metà del XV secolo un profondo intervento di ristrutturazione interessò l’edificio: l’allungamento della navata con l’apertura di tre cappelle per lato voltate a crociera costolonata nonché la modifica della zona presbiteriale e della facciata nei modi

L’antico complesso monastico, fondato probabilmente nel 1106 dal giudice Costantino di Torres e affidato ai Monaci Benedettini, è ubicato all’esterno della cinta muraria, presso l’antica porta Utzeri. Durante il XIII secolo vi si insediarono i Francescani che ricostruirono la chiesa secondo moduli di ascendenza umbro- toscana dei quali rimane testimonianza nella parte inferiore della facciata. A metà del XV secolo un profondo intervento di ristrutturazione interessò l’edificio: l’allungamento della navata con l’apertura di tre cappelle per lato voltate a crociera costolonata nonché la modifica della zona presbiteriale e della facciata nei modi

La chiesa di S. Maria «di Bethlém» (A. Della Marmora), annessa al convento dei Minori e oggi compresa nell’abitato di Sassari, si trovava fuori le mura pressola demolita porta di Utzeri. La comunità francescana, documentata dal 1274, si sarebbe insediata nell’area della chiesa benedettina di S. Maria de Campu longu, menzionata nel “Libellus Judicum Turritanorum”; l’attuale denominazione deriverebbe da un simulacro della Vergine, importato dalla Terrasanta. A partire dal 1440 la chiesa fu ristrutturata

La chiesa di S. Maria «di Bethlém» (A. Della Marmora), annessa al convento dei Minori e oggi compresa nell’abitato di Sassari, si trovava fuori le mura pressola demolita porta di Utzeri. La comunità francescana, documentata dal 1274, si sarebbe insediata nell’area della chiesa benedettina di S. Maria de Campu longu, menzionata nel “Libellus Judicum Turritanorum”; l’attuale denominazione deriverebbe da un simulacro della Vergine, importato dalla Terrasanta. A partire dal 1440 la chiesa fu ristrutturata

Chiesa di Santa Maria di Betlem Sassari

L’antico complesso monastico, fondato probabilmente nel 1106 dal giudice Costantino di Torres e affidato ai Monaci Benedettini, è ubicato all’esterno della cinta muraria, presso l’antica porta Utzeri. Durante il XIII secolo vi si insediarono i Francescani che ricostruirono la chiesa secondo moduli di ascendenza umbro- toscana dei quali rimane testimonianza nella parte inferiore della facciata. A metà del XV secolo un profondo intervento di ristrutturazione interessò l’edificio: l’allungamento della navata con l’apertura di tre cappelle per lato voltate a crociera costolonata nonché la modifica della zona presbiteriale e della facciata nei modi

L’antico complesso monastico, fondato probabilmente nel 1106 dal giudice Costantino di Torres e affidato ai Monaci Benedettini, è ubicato all’esterno della cinta muraria, presso l’antica porta Utzeri. Durante il XIII secolo vi si insediarono i Francescani che ricostruirono la chiesa secondo moduli di ascendenza umbro- toscana dei quali rimane testimonianza nella parte inferiore della facciata. A metà del XV secolo un profondo intervento di ristrutturazione interessò l’edificio: l’allungamento della navata con l’apertura di tre cappelle per lato voltate a crociera costolonata nonché la modifica della zona presbiteriale e della facciata nei modidell’architettura gotico-catalana. Durante il XVIII secolo con volte analoghe venne sostituito il soffitto ligneo e ampliata la parte absidale. Nel 1813 il frate Antoni o Cano avviò un’opera di restauro del convento per passare, dal 1829 al 1834, ai lavori di ammodernamento della chiesa: decorò la navata principale con lesene fortemente aggettanti sormontate da ricchi capitelli compositi di gusto neocinquecentesco e ricoprì con un’ampia cupola ellittica il vano occupato dal precedente “transetto” gotico. Arricchì la singolare coperture di rilievi e pitture scandendo la zona inferiore con dieci possenti colonne in stucco e quattro nicchioni ospitanti altrettanti altari. Intervenne nel coro, nella zona absidale e nella sagrestia. La torre campanaria crollò nel 1826 e nel 1846 l’architetto sassarese Antonio Cherosu eresse l’attuale a canna cilindrica. Le numerose ristrutturazioni che hanno interessato l’edificio nel corso dei secoli, rendendolo un vero e proprio “palinsesto” di stili architettonici, hanno prodotto, in passato, una letteratura critica generalmente orientata verso l’esecrazione degli interventi del Cano al quale venne rimproverata l’alterazione delle strutture quattrocentesche; Alberto Della Marmora non esitò a definirlo “il distruggitore, ed il barbaro restauratore di tante chiese” (1868). In realtà l’intervento del sassarese non stravolse le preesistenze: conservò le cappelle gotiche e si limitò a “rivestire” le strutture dell’edificio già alterate dai restauri settecenteschi. Andrebbero piuttosto segnalate le sue doti di decoratore e architetto ancora sensibile alla tradizione barocca sia nelle parti prettamente ornamentali, sia nella ricerca di una spazialità mossa e articolata.

R. Coroneo, Architettura romanica dalla metà del Mille al primo ‘300, collana “Storia dell’arte in Sardegna”, Nuoro, Ilisso, 1993, sch. 150: Santa Maria di Betlem (ultimo quarto XIII sec.) Giudicato di Torres, curatoria della Romangia Sassari

La chiesa di S. Maria «di Bethlém» (A. Della Marmora), annessa al convento dei Minori e oggi compresa nell’abitato di Sassari, si trovava fuori le mura pressola demolita porta di Utzeri. La comunità francescana, documentata dal 1274, si sarebbe insediata nell’area della chiesa benedettina di S. Maria de Campu longu, menzionata nel “Libellus Judicum Turritanorum”; l’attuale denominazione deriverebbe da un simulacro della Vergine, importato dalla Terrasanta. A partire dal 1440 la chiesa fu ristrutturata

La chiesa di S. Maria «di Bethlém» (A. Della Marmora), annessa al convento dei Minori e oggi compresa nell’abitato di Sassari, si trovava fuori le mura pressola demolita porta di Utzeri. La comunità francescana, documentata dal 1274, si sarebbe insediata nell’area della chiesa benedettina di S. Maria de Campu longu, menzionata nel “Libellus Judicum Turritanorum”; l’attuale denominazione deriverebbe da un simulacro della Vergine, importato dalla Terrasanta. A partire dal 1440 la chiesa fu ristrutturata specialmente all’interno e nella parte postica. L’impianto gotico, riferibile all’ultimo quarto del XIII secolo, può restituirsi a croce “commissa” con aula e transetto mononavati e coperti in legname; le tre cappelle presbiteriali avevano crociera costolonata. Un disegno a guazzo eseguito nel 1823, prima che Antonio Cano intraprendesse la demolizione del transetto per innalzarvi una pseudocupola in forme neoclassiche, raffigura il prospetto nordorientale della chiesa nelle forme originarie, alterate soltanto dall’aggiunta dei contrafforti diagonali (XV sec.) e dell’allungata abside semicircolare, che prolunga quella quadrangolare duecentesca. Nella testata del braccio settentrionale del transetto si aprivano due larghe monofore ogivali con sopracciglio pensile; su questo lato era forse già stata demolita la cappella presbiteriale, della quale sussistono i resti. Si conserva la cappella simmetrica (accessibile dal coro e dalla sacrestia), con volta a crociera su archi ogivali spiccanti da capitelli con foglie a crochet, che sormontano colonnine pensili. Nei fianchi e nella facciata il paramento murario è in cantoni di arenaria di media pezzatura. Sopra le cappelle gotico-catalane aperte in rottura, i fianchi mantengono tratti del terminale duecentesco archeggiato. A settentrione si osservano archetti ogivali trilobati, su peducci prismatici con minuscola sfera; a meridione archetti semicircolari con doppia ghiera, analoghi a quelli della facciata. Quest’ultima (a nordovest) si sviluppa su un alto zoccolo con scarpa sagomata, da cui nascono larghe paraste d’angolo, tagliate dalle due cornici (l’inferiore goticamente modanata, la superiore con ornato fitomorfo) che determinano la tripartizione del prospetto. Il primo ordine ospita il portale architravato e strombato con successione di tori e gole; tra l’arco frontale (sopraccigliato a foglie aguzze) e gli stipiti s’inseriscono capitelli con foglie a crochet. Sotto la cornice di coronamento corrono archetti a doppia ghiera semicircolare, percorsa da fitte scanalature o intagliata a dente di sega o lobata; i peducci sono decorati con motivi geometrici sempre variati. Nel secondo ordine si apre un grande oculo, con ghiera di foglie triangolari che lo dice coevo alla fabbrica duecentesca. È più tardo l’oculo nel frontone, non in asse con le altre luci e aperto probabilmente nel 1711, quando la facciata perse gli spioventi forse archeggiati, in seguito alla modifica della soluzione di copertura dell’aula (volte a crociera in luogo dell’originario tetto ligneo). Nel chiostro conventuale si conserva la fontana detta del Brigliadore, con vasca marmorea e cannula bronzea.

F. Segni Pulvirenti-A. Sari, Architettura tardogotica e d’influsso rinascimentale, collana “Storia dell’arte in Sardegna”, Nuoro, Ilisso, 1994, sch. 28: Cappella di Nostra Signora degli Angeli (ultimo quarto XVI sec.) Dopo l’ampliamento della primitiva chiesa romanica, avvenuto fra il 1440 e il 1465, con la creazione di un cappellone voltato a crociera nel transetto e l’aggiunta di cappelle laterali, anche nel XVI secolo l’edificio subì modificazioni e aggiunte di cui, nonostante le due successive ricostruzioni, avvenute nel primo quarto del XVIII e nel terzo decennio del XIX, sopravvivono interessanti vestigia. Si tratta di alcune cappelle tardogotiche all’interno del lato meridionale del chiostro, fra le quali quella appartenente alla confraternita di Nostra Signora dello Spasimo, dei calzolai, databili non oltre il quarto decennio del XVI secolo. Nella struttura e negli ornati (volte a crociera con archi a nervature multiple retti da pilastri bacchettonati e alto capitello a fascia, ornati fitomorfi, fra cui il caratteristico tralcio ondulato, teste angeliche e animali) le cappelle del chiostro mostrano accenti gotici ancora scevri da quegli influssi rinascimentali che compaiono, invece, in quella di Nostra Signora degli Angeli, a sinistra entrando nella chiesa. Menzionata negli atti conventuali già dal 1519, la cappella fu assegnata alla confraternita dei muratori e falegnami, le cui insegne figurano nei capitelli dell’arco di ingr esso e nella chiave di volta della seconda crociera, e venne da essa riedificata, presumibilmente nell’ultimo quarto del XVI secolo. L’esecuzione approssimativa delle due campate rettangolari di cui la cappella si compone, voltate a crociera costolonata (col paramento a vista all’interno, in pietra scapola intonacata all’esterno), comunicanti mediante un ampio arco a sesto acuto, mostra il decadimento nella tecnica costruttiva tardogotica. Era probabilmente a tutto sesto il primitivo arco di accesso, modificato dal rifacimento settecentesco, con la ghiera ornata da un doppio fregio cassettonato con punte di diamante, retto da pilastri rettangolari bacchettonati e con capitello a fascia ornato da angeli reggiscudo. La gemma della prima crociera ha scolpito un rozzo S. Pietro, con la grande chiave nella mano destra e il libro delle Epistole nella sinistra. Nella parete di fondo della seconda campata, la crociera scarica su pilastrini angolari con capitello ornato da un fregio floreale di tipo rinascimentale. Allo stesso periodo, ma all’opera di esecutori più raffinati, possono risalire i simili e coevi peducci di cinque cappelle della navata, la seconda e terza a sinistra e le tre a destra, le cui volte sono state modificate nel XVIII secolo. I soggetti, variati, appartengono ancora al repertorio tardogotico ma con quella particolare attenzione alla figura umana che rivela l’influsso rinascimentale, lo stesso che caratterizza anche la parte inferiore delle mensole, costituita da una colonnina pensile con baccellature e terminata da una ghiera lavorata a treccia con peduccio conico e sferula. Troviamo angeli reggicartiglio, committenti inginocchiati dalle ampie vesti rigonfie, cariatidi che sostengono la veste o il bordo della mensola, figurette appaiate. I documenti tacciono su queste opere, databili solo stilisticamente, ma con buona approssimazione, alla seconda metà del XVI secolo proprio grazie agli elementi indubbiamente rinascimentali che in esse compaiono.

Dopo l’ampliamento della primitiva chiesa romanica, avvenuto fra il 1440 e il 1465, con la creazione di un cappellone voltato a crociera nel transetto e l’aggiunta di cappelle laterali, anche nel XVI secolo l’edificio subì modificazioni e aggiunte di cui, nonostante le due successive ricostruzioni, avvenute nel primo quarto del XVIII e nel terzo decennio del XIX, sopravvivono interessanti vestigia. Si tratta di alcune cappelle tardogotiche all’interno del lato meridionale del chiostro, fra le quali quella appartenente alla confraternita di Nostra Signora dello Spasimo, dei calzolai, databili non oltre il quarto decennio del XVI secolo. Nella struttura e negli ornati (volte a crociera con archi a nervature multiple retti da pilastri bacchettonati e alto capitello a fascia, ornati fitomorfi, fra cui il caratteristico tralcio ondulato, teste angeliche e animali) le cappelle del chiostro mostrano accenti gotici ancora scevri da quegli influssi rinascimentali che compaiono, invece, in quella di Nostra Signora degli Angeli, a sinistra entrando nella chiesa. Menzionata negli atti conventuali già dal 1519, la cappella fu assegnata alla confraternita dei muratori e falegnami, le cui insegne figurano nei capitelli dell’arco di ingr esso e nella chiave di volta della seconda crociera, e venne da essa riedificata, presumibilmente nell’ultimo quarto del XVI secolo. L’esecuzione approssimativa delle due campate rettangolari di cui la cappella si compone, voltate a crociera costolonata (col paramento a vista all’interno, in pietra scapola intonacata all’esterno), comunicanti mediante un ampio arco a sesto acuto, mostra il decadimento nella tecnica costruttiva tardogotica. Era probabilmente a tutto sesto il primitivo arco di accesso, modificato dal rifacimento settecentesco, con la ghiera ornata da un doppio fregio cassettonato con punte di diamante, retto da pilastri rettangolari bacchettonati e con capitello a fascia ornato da angeli reggiscudo. La gemma della prima crociera ha scolpito un rozzo S. Pietro, con la grande chiave nella mano destra e il libro delle Epistole nella sinistra. Nella parete di fondo della seconda campata, la crociera scarica su pilastrini angolari con capitello ornato da un fregio floreale di tipo rinascimentale. Allo stesso periodo, ma all’opera di esecutori più raffinati, possono risalire i simili e coevi peducci di cinque cappelle della navata, la seconda e terza a sinistra e le tre a destra, le cui volte sono state modificate nel XVIII secolo. I soggetti, variati, appartengono ancora al repertorio tardogotico ma con quella particolare attenzione alla figura umana che rivela l’influsso rinascimentale, lo stesso che caratterizza anche la parte inferiore delle mensole, costituita da una colonnina pensile con baccellature e terminata da una ghiera lavorata a treccia con peduccio conico e sferula. Troviamo angeli reggicartiglio, committenti inginocchiati dalle ampie vesti rigonfie, cariatidi che sostengono la veste o il bordo della mensola, figurette appaiate. I documenti tacciono su queste opere, databili solo stilisticamente, ma con buona approssimazione, alla seconda metà del XVI secolo proprio grazie agli elementi indubbiamente rinascimentali che in esse compaiono.

Sassari, chiesa di S. Maria di Betlem

Dopo l’ampliamento della primitiva chiesa romanica, avvenuto fra il 1440 e il 1465, con la creazione di un cappellone voltato a crociera nel transetto e l’aggiunta di cappelle laterali, anche nel XVI secolo l’edificio subì modificazioni e aggiunte di cui, nonostante le due successive ricostruzioni, avvenute nel primo quarto del XVIII e nel terzo decennio del XIX, sopravvivono interessanti vestigia. Si tratta di alcune cappelle tardogotiche all’interno del lato meridionale del chiostro, fra le quali quella appartenente alla confraternita di Nostra Signora dello Spasimo, dei calzolai, databili non oltre il quarto decennio del XVI secolo. Nella struttura e negli ornati (volte a crociera con archi a nervature multiple retti da pilastri bacchettonati e alto capitello a fascia, ornati fitomorfi, fra cui il caratteristico tralcio ondulato, teste angeliche e animali) le cappelle del chiostro mostrano accenti gotici ancora scevri da quegli influssi rinascimentali che compaiono, invece, in quella di Nostra Signora degli Angeli, a sinistra entrando nella chiesa. Menzionata negli atti conventuali già dal 1519, la cappella fu assegnata alla confraternita dei muratori e falegnami, le cui insegne figurano nei capitelli dell’arco di ingr esso e nella chiave di volta della seconda crociera, e venne da essa riedificata, presumibilmente nell’ultimo quarto del XVI secolo. L’esecuzione approssimativa delle due campate rettangolari di cui la cappella si compone, voltate a crociera costolonata (col paramento a vista all’interno, in pietra scapola intonacata all’esterno), comunicanti mediante un ampio arco a sesto acuto, mostra il decadimento nella tecnica costruttiva tardogotica. Era probabilmente a tutto sesto il primitivo arco di accesso, modificato dal rifacimento settecentesco, con la ghiera ornata da un doppio fregio cassettonato con punte di diamante, retto da pilastri rettangolari bacchettonati e con capitello a fascia ornato da angeli reggiscudo. La gemma della prima crociera ha scolpito un rozzo S. Pietro, con la grande chiave nella mano destra e il libro delle Epistole nella sinistra. Nella parete di fondo della seconda campata, la crociera scarica su pilastrini angolari con capitello ornato da un fregio floreale di tipo rinascimentale. Allo stesso periodo, ma all’opera di esecutori più raffinati, possono risalire i simili e coevi peducci di cinque cappelle della navata, la seconda e terza a sinistra e le tre a destra, le cui volte sono state modificate nel XVIII secolo. I soggetti, variati, appartengono ancora al repertorio tardogotico ma con quella particolare attenzione alla figura umana che rivela l’influsso rinascimentale, lo stesso che caratterizza anche la parte inferiore delle mensole, costituita da una colonnina pensile con baccellature e terminata da una ghiera lavorata a treccia con peduccio conico e sferula. Troviamo angeli reggicartiglio, committenti inginocchiati dalle ampie vesti rigonfie, cariatidi che sostengono la veste o il bordo della mensola, figurette appaiate. I documenti tacciono su queste opere, databili solo stilisticamente, ma con buona approssimazione, alla seconda metà del XVI secolo proprio grazie agli elementi indubbiamente rinascimentali che in esse compaiono.

Dopo l’ampliamento della primitiva chiesa romanica, avvenuto fra il 1440 e il 1465, con la creazione di un cappellone voltato a crociera nel transetto e l’aggiunta di cappelle laterali, anche nel XVI secolo l’edificio subì modificazioni e aggiunte di cui, nonostante le due successive ricostruzioni, avvenute nel primo quarto del XVIII e nel terzo decennio del XIX, sopravvivono interessanti vestigia. Si tratta di alcune cappelle tardogotiche all’interno del lato meridionale del chiostro, fra le quali quella appartenente alla confraternita di Nostra Signora dello Spasimo, dei calzolai, databili non oltre il quarto decennio del XVI secolo. Nella struttura e negli ornati (volte a crociera con archi a nervature multiple retti da pilastri bacchettonati e alto capitello a fascia, ornati fitomorfi, fra cui il caratteristico tralcio ondulato, teste angeliche e animali) le cappelle del chiostro mostrano accenti gotici ancora scevri da quegli influssi rinascimentali che compaiono, invece, in quella di Nostra Signora degli Angeli, a sinistra entrando nella chiesa. Menzionata negli atti conventuali già dal 1519, la cappella fu assegnata alla confraternita dei muratori e falegnami, le cui insegne figurano nei capitelli dell’arco di ingr esso e nella chiave di volta della seconda crociera, e venne da essa riedificata, presumibilmente nell’ultimo quarto del XVI secolo. L’esecuzione approssimativa delle due campate rettangolari di cui la cappella si compone, voltate a crociera costolonata (col paramento a vista all’interno, in pietra scapola intonacata all’esterno), comunicanti mediante un ampio arco a sesto acuto, mostra il decadimento nella tecnica costruttiva tardogotica. Era probabilmente a tutto sesto il primitivo arco di accesso, modificato dal rifacimento settecentesco, con la ghiera ornata da un doppio fregio cassettonato con punte di diamante, retto da pilastri rettangolari bacchettonati e con capitello a fascia ornato da angeli reggiscudo. La gemma della prima crociera ha scolpito un rozzo S. Pietro, con la grande chiave nella mano destra e il libro delle Epistole nella sinistra. Nella parete di fondo della seconda campata, la crociera scarica su pilastrini angolari con capitello ornato da un fregio floreale di tipo rinascimentale. Allo stesso periodo, ma all’opera di esecutori più raffinati, possono risalire i simili e coevi peducci di cinque cappelle della navata, la seconda e terza a sinistra e le tre a destra, le cui volte sono state modificate nel XVIII secolo. I soggetti, variati, appartengono ancora al repertorio tardogotico ma con quella particolare attenzione alla figura umana che rivela l’influsso rinascimentale, lo stesso che caratterizza anche la parte inferiore delle mensole, costituita da una colonnina pensile con baccellature e terminata da una ghiera lavorata a treccia con peduccio conico e sferula. Troviamo angeli reggicartiglio, committenti inginocchiati dalle ampie vesti rigonfie, cariatidi che sostengono la veste o il bordo della mensola, figurette appaiate. I documenti tacciono su queste opere, databili solo stilisticamente, ma con buona approssimazione, alla seconda metà del XVI secolo proprio grazie agli elementi indubbiamente rinascimentali che in esse compaiono.