Costantino Nivola :: Eclettico artista Sardo di Orani uomo di grande valore artistico. - Le Vie della Sardegna :: Partendo da Sassari Turismo, Notizie Storiche e Attuali sulla Sardegna, Sagre Paesane e Manifestazioni Religiose, Cultura e Cucina Tipica Sarda, Monumenti da visitare, Spiagge e Montagne dell'Isola. Turismo in Sardegna, itinerari enogastrononici e culturali, suggerimenti su B&B, Agriturismi, Hotel, Residence, Produttori Prodotti Tipici, presenti nel territorio. Informazioni e itinerari su dove andare, cosa vedere, dove mangiare, dove dormire sul Portale Sardo delle Vacanze e dell'Informazione. Sardegna Turismo dove andare e come arrivare, tutte le notizie che vuoi conoscere sull'Isola più bella del Mediterraneo. Scopri sul Portale Le Vie della sardegna le più belle località turistiche dell'Isola e la loro storia, i personaggi illustri e di cultura nati in terra Sarda.

Menu principale:

- Giovanni Maria Angioy

- Vittorio Angius

- Antonio Ballero

- Giuseppe Biasi

- Maria Carta

- Enrico Costa

- Grazia Deledda

- Mario Delitala

- Giuseppe Dessì

- Filippo Figari

- Antonio Gramsci

- Giovanni Lilliu

- Emilio Lussu

- Mauro Manca

- Padre Giovanni Battista Manzella

- Costantino Nivola

- Sebastiano Satta

- Tarquinio Sini

- EugenioTavolara

Costantino Nivola :: Eclettico artista Sardo di Orani uomo di grande valore artistico.

Cultura Sarda > Personalità Sarde

Costantino Nivola

Nato a Orani nel 1911, sesto di dieci figli, Nivola ha sperimentato nell'infanzia la difficile vita di una famiglia povera nella Sardegna rurale del primo Novecento. Fin da giovane, nel 1926, è assunto come apprendista dal pittore Mario Delitala per i lavori di decorazione dell’Aula Magna dell'Università di Sassari. La partenza dal paese natio è un evento traumatico che, sottraendolo alla comunità, lo fa sentire sradicato: è soltanto il primo di una serie di distacchi destinati a scandire le fasi della sua storia esistenziale e artistica. Alla fine del 1931, grazie ad un sussidio del Consiglio dell'Economia di Nuoro, si trasferisce a Monza per frequentare l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA). Qui si iscrive alla sezione di Decorazione pittorica e poi a quella di Grafica pubblicitaria, conosce altri due borsisti sardi, Giovanni Pintori e Salvatore Fancello, ai quali lo unirà una stretta amicizia. Nonostante l'avvertita mancanza di basi teoriche negli insegnamenti, gli anni trascorsi all'ISIA sono fondamentali per la sua formazione: il moltiplicarsi degli stimoli figurativi, il contatto con insegnanti di alto profilo (gli architetti Edoardo Persico e Giuseppe Pagano, il grafico Marcello Nizzoli ma anche il pittore Pio Semeghini, e lo scultore Arturo Martini) e la vicinanza ad un ambiente fervido come quello milanese contribuiscono ad accelerare il ritmo delle sue ricerche stilistiche e lo portano a confrontarsi con la questione, destinata a diventare per lui prioritaria, dell'arte applicata all'architettura.

Nel 1936 entra come disegnatore alla Olivetti di Milano grazie a Ruth Guggenheim, giovane ebrea tedesca rifugiatasi in Italia per sfuggire ai nazisti. Entrato inizialmente all'Ufficio Sviluppo e Pubblicità, viene presto destinato alla realizzazione delle campagne pubblicitarie e degli allestimenti e nel 1937 diventa il direttore artistico della società. Questo momento di intensa attività e di scambi intellettuali viene bruscamente interrotto. Da qualche tempo le sue posizioni nei confronti del regime si sono fatte più critiche e nel 1938 gli eventi precipitano: davanti alla minaccia delle leggi razziali sposa Ruth e si reca con lei a Parigi e da qui parte per gli Stati Uniti. All'immagine limpida di Orani, il villaggio della memoria, fa riscontro la densità visuale dei dipinti e dei disegni che ritraggono New York. Attraverso di essi l'artista tenta di penetrare nel cuore di una città che sente ancora estranea. Nel 1948, così come altri artisti suoi amici, compra una casa a Springs, presso East Hampton. Il giardino, creato insieme all'architetto Bernard Rudofsky, diventerà una singolare opera d'arte ambientale, con una serie di stanze a cielo aperto e muri ornati da graffiti e un solarium con decorazioni cubiste. Nivola è tra i pochi scultori che hanno aggiunto una nuova tecnica di esecuzione a quelle già esistenti: si tratta del sand-casting, col quale esegue le sue opere di maggiore impegno a partire dagli anni Cinquanta. Il sand-casting è un tipo di rilievo ottenuto con un procedimento piuttosto semplice: la forma viene modellata in negativo sulla sabbia; su di essa si versa poi una colata di gesso (nei modelli e nelle sculture piccole) o di cemento (nelle opere più grandi), che asciugandosi dà vita al rilievo definitivo. Questo può essere arricchito dal colore aggiunto nell'impasto. Successivamente Nivola perfezionò il procedimento, adattandolo all'esecuzione di grandi opere monumentali. Nell'opera di Costantino Nivola si afferma una concezione dello spazio dilatata e priva di centro, distesa per lo più in orizzontale: una spazialità associata alla decorazione, alla sua docilità nei confronti della forma che riveste, in contrasto con l’autonomia della scultura verticale e isolata. L'eredità antropologica della Sardegna ha costituito il punto di partenza per la sua ricerca di una scultura intesa come arte corale, comunicativa, legata all'architettura e incentrata sul tema di una femminilità archetipica, identificata con la Natura. Oltre alle numerose iniziative in campo artistico insegna al Carpenter Center per le arti visive della Harvard University (1973-75) e all'Università di Berkeley (1978-80). Muore a Long Island il 5 maggio 1988.

Museo Nivola

Indirizzo: Via Gonare n° 2 - 08026 Orani (NU)

Telefono: +390784730063

Email: info@museonivola.it

WEB: www.museonivola.it

Il Museo Nivola di Orani è un istituzione dedicata alla figura di Costantino Nivola, all'arte contemporanea, al paesaggio e alle tradizioni viventi. Il museo è nato nel 1995, pochi anni dopo la morte di Costantino Nivola (Orani, 1911 – East Hampton, 1988) e da allora ha continuato ad espandersi. La collezione permanente consiste in oltre duecento sculture, dipinti e disegni di Nivola, che giocò un ruolo unico nel modernismo del XX secolo, lavorando a stretto contatto con gli architetti. Oltre all'opera di Nivola, il museo ospita mostre temporanee incentrate in prevalenza sul rapporto fra l'arte, l'architettura e il paesaggio, con un focus speciale su artisti e movimenti vicini a Nivola, la cui cerchia di amicizie includeva Le Corbusier, Jackson Pollock, Saul Steinberg, Willem de Kooning, Alexander Calder e molti altri protagonisti dell’arte del modernismo.

Il museo si trova nell'antico lavatoio del paese, su un lato di una collina dalla quale si gode una bellissima vista. L'edificio è stato recentemente restaurato e valorizzato. Le sculture esposte documentano l'originalità e le capacità artistiche di Nivola, che coniugava l'espressione dei valori, della storia e delle tradizioni della sua terra natia con le suggestioni creative al contatto con i più famosi artisti del vecchio e del nuovo continente, suoi contemporanei, che ebbe la possibilità di incontrare in Europa e negli Stati Uniti. Lasciata la Sardegna in giovane età, ebbe infatti la possibilità di formarsi e di ricoprire incarichi di rilievo in importanti società, e venne incaricato di realizzare diverse opere anche da prestigiose istituzioni americane. Il museo ha uno spazio esterno in cui sono ospitate alcune opere litiche e un'ala dedicata alle sperimentazioni della tecnica di ''sand casting'', elaborata dall'artista. La fondazione Nivola cura la conservazione delle opere. Per conoscere le opere di un famoso artista sardo molto apprezzato e noto soprattutto negli Stati Uniti e per scoprire come l'impronta culturale sarda possa convivere con le più importanti correnti artistiche del secolo scorso è consigliabile visitare questo Museo. Esiste al suo interno un servizio di visita guidata occorre prenotare le visite guidate per gruppi. Il bookshop ha una sezione dedicata all'artista. Il Museo organizza periodicamente un Premio di scultura

Info Museo

ORARI:

Orario invernale: dal 1 ottobre al 31 maggio:

10 – 13 / 15,30 – 19

Orario estivo: dal 1 agosto al 30 settembre:

10 –13 / 15,30 – 19

mercoledì: chiusura settimanale

TARIFFE

€ 5,00 tariffa intera

€ 3,00 tariffa ridotta

Gratis fino ai 18 anni, disabili, accompagnatori; possessori della tessera amici, sostenitori e benefattori del museo. Per i residenti ingresso libero per un anno con la tessera gratuita amici del museo.

VISITE GUIDATE

Visite guidate: 1 € oltre il costo del biglietto intero.

Museo Nivola: un'altra storia.

Il nuovo allestimento della collezione

La collezione permanente del Museo Nivola – la più ricca raccolta di opere di Costantino Nivola esistente in Europa – ha ora un percorso interamente ripensato, ricco di nuovi lavori, che consegna ai visitatori l'immagine di un artista in gran parte diverso da come finora lo si conosceva. Il percorso risponde a diverse esigenze: offrire una ricostruzione più puntuale della multiforme carriera di Nivola, registrando i progressi compiuti dagli studi sulla sua opera; presentare aspetti della sua ricerca in precedenza non documentati nel museo; accompagnare i lavori in mostra con gli indispensabili apparati didattici e comunicativi; consentire una fruizione non discriminante per i visitatori con limitazioni motorie. La piena accessibilità fisica del museo è ora garantita da una rampa in ferro che, essendo al tempo stesso corridoio della grafica, viene utilizzata da tutti i visitatori e non solo da quelli con problemi di mobilità. La rampa ricorda nel primo tratto il corridoio di una nave e nel secondo, aperto da due "finestre", la facciata di una casa che guarda su una piazza: quasi un simbolo, dice l'architetto Alessandro Floris che ha progettato l'allestimento, "del viaggio che portò Nivola dall'Italia agli Stati Uniti e al tempo stesso dell'idea di comunità cui l'artista era così legato." Le strutture dell'allestimento, – rampa in ferro, basi in ferro e pietra per le sculture, disegnate secondo un codice unitario che non interferisce con la percezione delle opere e al tempo stesso ne valorizza le qualità formali – sono state realizzate interamente da artigiani di Orani, paese in cui si trovano straordinarie eccellenze nel campo della lavorazione del ferro, della pietra e del legno.

Crediti

Cura scientifica: Giuliana Altea, Antonella Camarda. Richard Ingersoll.

Progetto: Alessandro Floris.

Grafica: AJF/Design.

Realizzazione strutture: Pierpaolo Ziranu, Zichi Graniti.

Montaggio: Artigianato e Design, Tiemme.

Restauri: Rita Fiori Restauro Beni Culturali.

Come raggiungerci

Orani si trova nel cuore della Sardegna, in Barbagia, a 15 minuti dal capoluogo di Provincia Nuoro e a poco più di un’ora dai principali centri della Sardegna Sassari e Cagliari. Il Museo si trova su un’altura all’estremità meridionale del paese.

da Cagliari: SS 131 (direzione nord) – Bivio di Abbasanta – SS131 dir/centr – Bivio di Orani

da Sassari: SS 131(direzione sud) – Bivio di Macomer – SS 129 dir/centr – Bivio per Orani.

da Oristano: SS 131 (direzione nord) – Bivio di Abbasanta – SS 131 dir/centr – Bivio di Orani.

da Nuoro: SS 131dir/centr – Bivio di Orani.

da Olbia: SS131 dir/centr – Bivio di Oniferi.

La Redazione Consiglia:

Memorie di Orani

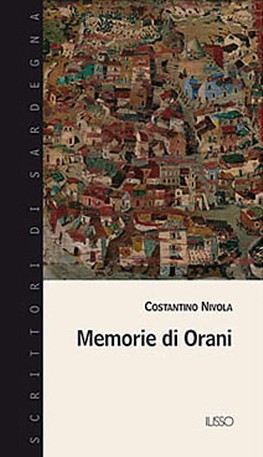

Titolo: Memorie di Orani

Autore: Nivola Costantino

A cura di: Collu Ugo

Introduzione/Prefazione: Collu Ugo

Editore: Ilisso Edizioni

Data di pubblicazione: 2003

Luogo di pubblicazione: Nuoro

Collana: Scrittori di Sardegna

Tipologia: narrativa

Argomento: Letteratura

Lingua: italiano

Abstract: All'apparenza è una raccolta di episodi. In realtà questo prezioso volumetto è un viaggio interiore dell'artista maturo e affermato alla ricerca della fonte da cui sono scaturite le sue energie e le sue intuizioni. Nella sua perpetua condizione di migrante e di naufrago, c'è un orientamento che Costantino Nivola non perde mai di vista: l'infanzia nella sua terra. Il futuro che egli immaginava da ragazzo era fantastico, ma "tutto quello che mi è successo in seguito l'ho inventato a quella età". Il viaggio nell'infanzia si snoda attraverso tredici brevi memorie [...] (dall'introduzione di Ugo Collu)

Descrizione: Costantino Nivola (Orani 1911-Springs, Long Island, N.Y., 1988) ha ottenuto successo e riconoscimenti in tutto il mondo: Artista cosmopolita, visse lungo tempo tra Milano, Parigi, New York, a contatto con architetti e artisti del calibro di Le Corbusier, Rudolph, Sert. Eppure non dimenticherà mai la sua terra, il suo paese natìo Orani, gli affetti familiari, il contatto con il mondo contadino e pastorale che lasceranno tracce profonde nella sua sensibilità artistica. Questi ricordi trovano spazio nel volume “Memorie di Orani”, raccontati con uno stile che tratti poetico, tenero e semplice, a tratti ironico e graffiante. L'artista rivela così un legame fortissimo tra le sue memorie più intime e il suo percorso artistico, dove compariranno sotto forma di segni e simboli personaggi, luoghi, colori e sentimenti del passato.

ORANI

Orani aveva la forma a cuore

di una tavolozza d'artista.

Circondata dai mondezzai:

organici e naturali a quel tempo.

In autunno, noi ragazzi inebriati dai fementi di vini

e di letami

assaltavamo questi bastioni

seguiti dai cani, galline e maiali

e dal melodioso suono del piffero porcaro.

Nivola Costantino

"Memorie di Orani"

VORREI ESSERE UNA PIANTA

Vorrei essere una pianta,

anche un'erba,

una vite,

meglio sarebbe un olivo,

magari un melograno.

Poter restare fermo

e immobile,

in un cortile del Campidano,

in un orto in Baronia,

in una vigna a Orgali.

Sapere la storia di una casa,

conoscere gli umori delle stagioni.

Fare ridere scioccamente

Anche i più saggi del mio villaggio.

Nivola Costantino

"Memorie di Orani"

ANCH'IO

Anch'io come te non ero nato

per vedere il mare.

Come te non sono cresciuto alto,

per restare più vicino alla terra,

ai solchi caldi delle vigne

e degli orti.

Ho seguito il tuo comando,

prima con la fantasia

poi a cavallo del demone tecnologico,

sulla Queen Mary

sul Jumbo jet

il Twentieth Century.

Ho attraversato ponti trasparenti,

periferie industriali potenti

ho dormito nei grattacieli

di vetro,

disegnati da Mies van der Rohe,

ondulati al vento gelido

sul lago del Michigan.

Sono tornato a Orani,

annunziato dalle tue comari

<<ricco e potente è>>

hanno detto,

<<meschino>>, hai risposto,

<<costretto a vivere in terre straniere>>.

Nivola Costantino

"Memorie di Orani"

La Redazione Consiglia

Costantino Nivola

Titolo: Costantino Nivola

Autore: Altea Giuliana

Editore: Ilisso Edizioni

Data di pubblicazione: 2005

Luogo di pubblicazione: Nuoro

Collana: I maestri dell'arte sarda

Tipologia: monografie - saggi

Argomento: Arte

Lingua: italiano

Abstract: "La metafora del viaggio viene spesso usata per descrivere le vicende degli artisti, ma di rado suona appropriata come nel caso di Nivola: la sua storia coincide, letteralmente, con un itinerario che si snoda dall'arcaica Sardegna degli anni Trenta alla dinamica e "moderna" Milano, e da questa alla metropoli per eccellenza, New York. È un percorso nel tempo: dal tempo lento di una società tradizionale a quello accelerato della vita urbana, per approdare da ultimo - paradossalmente - al tempo incantato e infinitamente dilatato del mito. Una storia all'insegna del distacco, della perdita dei legami comunitari e dell'accostamento a nuove culture, le cui tappe vedono Nivola assumere di volta in volta diverse fisionomie artistiche e sociali, rispecchiate acnhe dal variare del nome: Antine in sardegna, Costantino in Italia, Tino in America (dal primo capitolo)

Descrizione: Costantino Nivola (Orani 1911-Long Island 1988) nato da famiglia di muratori, a soli 15 anni iniziò a lavorare come apprendista con il pittore Mario Delitala a Sassari, dove apprese le prime tecniche di pittura e stucco. Nel 1936 si diplomò a Monza come grafico pubblicitario. L'anno successivo divenne direttore dell'ufficio grafico della Olivetti, per la quale realizzò le decorazioni del padiglione italiano presso l'Esposizione Universale di Parigi. Nel 1938 fu costretto dalle persecuzioni antisemite ad abbandonare l'Italia, rifugiandosi prima a Parigi e poi a New York, dove trovò un ambiente culturale stimolante e strinse amicizia con molti rappresentanti delle avanguardie artistiche del momento, in particolare con l'architetto Le Corbusier. Stabilì il suo studio in una casa acquistata a East Hampton, a Long Island, dove creò la tecnica della colata di cemento sulla sabbia modellata e conobbe Jackson Pollock. Ritornò in Sardegna per realizzare per conto della rivista "Fortune" dei disegni sulla campagna antimalarica della Fondazione Rockefeller. Si dedicò soprattutto alla plastica decorativa legata all'architettura, settore nel quale ricevette incarichi sempre più importanti, affiancando all'attività di artista quella di insegnante. Le sue opere sono in parte conservate a Orani nella fondazione a lui dedicata.

VEDUTA DI ORANI, 1939. Costantino Nivola

TIMES SQUARE, 1943, Costantino Nivola

ANTINE, COSTANTINO, TINO

La metafora del viaggio viene spesso usata per descrivere le vicende degli artisti, ma di rado suona appropriata come nel caso di Nivola: la sua storia coincide, letteralmente, con un itinerario che si snoda dall’arcaica Sardegna degli anni Trenta alla dinamica e “moderna” Milano, e da questa alla metropoli per eccellenza, New York. È un percorso nel tempo: dal tempo lento di una società tradizionale a quello accelerato della vita urbana, per approdare da ultimo – paradossalmente – al tempo incantato e infinitamente dilatato del mito. Una storia all’insegna del distacco, della perdita dei legami comunitari e dell’accostamento a nuove culture, le cui tappe vedono Nivola assumere di volta in volta diverse fisionomie artistiche e sociali, rispecchiate anche dal variare del nome: Antine in Sardegna, Costantino in Italia, Tino in America. Quello di Nivola è insomma un viaggio alla ricerca di sé. Ma la costruzione della propria identità coincide per lui con l’inseguimento della modernità: quel che cerca è un’identità artistica moderna. La trova quando, dopo una lunga fase di riflessione succeduta agli anni formativi, riesce a far scattare una scintilla dall’incontro tra eredità antropologica, memorie individuali e urgenza della contemporaneità; arriva allora a saldare miti e fantasmi personali e collettivi intorno all’idea di un’arte corale, comunicativa, legata all’architettura e incentrata sul tema di una femminilità archetipa, identificata con la Natura. La sua visione dell’arte moderna contrasta però con quella che si andava imponendo in quel momento, con l’individualismo e l’imperativo dell’autonomia formale che caratterizzavano il Modernismo così come negli anni Cinquanta lo intendeva la critica statunitense. Nonostante il grande successo ottenuto nel campo della decorazione architettonica e dell’arte a destinazione pubblica, il lavoro di Nivola rimaneva estraneo a quello che in breve sarebbe divenuto un canone normativo per la ricerca artistica avanzata; come tale doveva attendere a lungo prima di essere apprezzato al suo giusto valore. Fortunatamente, la riflessione teorica degli ultimi decenni ha portato a rivedere l’immagine dell’arte moderna consegnataci dalla critica della metà del Novecento. L’idea che il Modernismo fosse un movimento dedito al culto della pura forma, lontano da ogni tentazione narrativa e rigidamente rispettoso dei confini tra le diverse arti appare oggi chiaramente il frutto di un’arbitraria semplificazione storiografica. In questa prospettiva, l’opera di Nivola si svela destinata a richiamare sempre maggiore interesse. Quelli che si erano voluti interpretare come limiti della sua visione si rivelano come altrettanti segni di ricchezza e complessità, propri di un’arte capace di riunire con naturalezza elementi apparentemente distanti: razionalità e passione, progettualità e spontaneità, interesse per la sperimentazione formale e volontà di comunicare, attaccamento alle radici e ricerca di valori universali.

GRAFICO ALL’OLIVETTI

Nel 1936 Nivola entra come disegnatore all’Olivetti di Milano. A fargli ottenere il posto è Ruth Guggenheim, una giovane ebrea tedesca rifugiatasi in Italia per sfuggire ai nazisti, alla quale si è legato: i genitori di Ruth sono amici degli Olivetti, straordinarie figure di imprenditori la cui filosofia aziendale (che fonde management, interessi sociali e ricerca estetica) va facendo della ditta di Ivrea, soprattutto con la futura direzione di Adriano, un caso unico nell’industria italiana. In un’azienda la cui comunicazione visiva si vuole concepita tutta “a livello d’arte”, Nivola non tarda a farsi apprezzare. Entrato all’Ufficio Sviluppo e Pubblicità, viene presto tolto ai modesti compiti per cui era stato assunto e destinato alla realizzazione delle campagne pubblicitarie e degli allestimenti. A sua volta chiama nella ditta Pintori e, nel 1937, mentre l’ingegnere e poeta Leonardo Sinisgalli prende le redini dell’Ufficio, ne diventa il direttore artistico. Si devono a lui alcune tra le proposte grafiche più efficaci di quegli anni, come l’album Storia della scrittura (1937-38), realizzato con Sinisgalli, e svariati manifesti in cui la fotografia è accostata a sobri interventi pittorici. Ma, più che l’attività di grafico, per la quale riteneva di non avere disposizione, Nivola ricorderà volentieri quella di creatore di allestimenti: «facevamo le vetrine in Galleria… quelli erano degli happenings, degli avvenimenti: ogni due settimane veniva la gente a vedere le vetrine come in una mostra. Ci sbizzarrivamo facendo cose molto sperimentali, d’avanguardia. Avevo fatto comprare una Vittoria di Fontana che era tornato da Parigi senza soldi. Alfonso Gatto, che era sempre in miseria, gli facevamo scrivere sui colori». Nell’ambiente milanese, sensibile all’idea di un’integrazione delle arti sostenuta da una parte autorevole della cultura razionalista europea, i tradizionali confini fra le tecniche artistiche appaiono attenuati; la libertà che ne risulta è congeniale a Nivola, curioso di ogni esperienza e forse restio a lasciarsi chiudere entro una categoria professionale precisa. Non a caso, nei suoi ricordi di questi anni non ricorrono tanto nomi di artisti visivi (a parte Fontana, altro personaggio fuori dagli schemi, e gli amici Fancello e Pintori) quanto di poeti, Quasimodo, Ungaretti, Gatto, Sinisgalli: «preferivo i poeti ai pittori, erano più interessanti».

Costantino Nivola all'Olivetti.

Campagna pubblicitaria Olivetti di Costantino Nivola

Campagna pubblicitaria Olivetti di Costantino Nivola

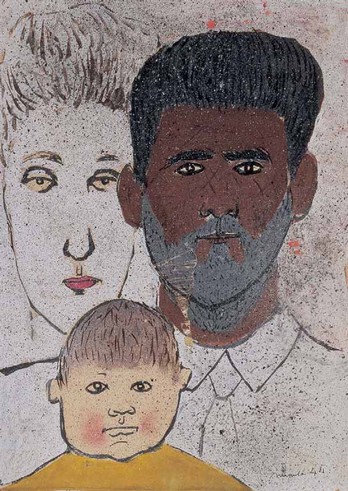

IN FUGA

Questo momento di intensa attività e di scambi intellettuali viene bruscamente interrotto. Da qualche tempo le posizioni di Nivola nei confronti del regime si sono fatte più critiche; i contatti stabiliti nei suoi viaggi parigini con Emilio Lussu e altri antifascisti hanno risvegliato in lui un’embrionale coscienza politica. Questo atteggiamento si rafforza nel 1937, quando, inviato all’Esposizione di Parigi per decorarvi il padiglione italiano, si trova di fronte alle tragiche testimonianze dell’avanzata franchista presentate nel padiglione dei repubblicani spagnoli. Nel 1938 gli eventi precipitano: davanti alla minaccia delle leggi razziali sposa Ruth Guggenheim e si reca con lei a Parigi; di qui, avendo saputo di essere ricercato in Italia, parte per gli Stati Uniti. Nei primi mesi dell’esilio torna alla pittura da cavalletto, spinto da ovvie ragioni pratiche (i quadri sono facilmente trasportabili), ma anche da un bisogno di introspezione. «Per tanto tempo – scriverà poi – sono stato una specie di nomade, ho vissuto, cioè, in una condizione che con la pittura può anche conciliarsi». Oltre che in senso letterale, perché costretto a spostarsi di luogo in luogo, è nomade perché ha smarrito il suo ancoraggio culturale e lo status professionale, per quanto ambiguo e provvisorio, che aveva cominciato a costruirsi. Nel naufragio di ogni certezza, la pittura diventa uno strumento di esplorazione di sé, il mezzo per una disperata ricerca di fondamenti. Non stupisce che, fra i dipinti di questo periodo, molti siano ritratti della moglie, intorno alla quale si raccoglie ora il suo orizzonte: opere dominate da un senso di fragilità e inquietudine, in cui le pennellate veloci, cariche di tensione espressionistica, si addensano a definire il volto sottile di Ruth, centro di un universo instabile e fluttuante. In Ruth con autoritratto, se l’atteggiamento della giovane donna suggerisce una passiva identificazione con l’immagine del marito, il ritratto di lui – custodito nel grembo come un feto – la investe dell’autorità di un ruolo quasi materno. E, in un certo senso, Ruth è davvero per Nivola la seconda madre, colei che lo ha “rimesso al mondo” traghettandolo verso un nuovo destino. Forse per questo sembra a tratti identificarsi con la terra: in Nudo femminile con paesaggio marino (1938), quadro pervaso da un’atmosfera fosca, satura di dramma incombente, il suo corpo, steso in una posa alla Velázquez su una spiaggia da cui una nave sta per salpare, rima con la linea morbida della costa, si immedesima con la terra che la nave si appresta a lasciare. Se il corpo di Ruth diviene per un attimo metafora della patria abbandonata, quest’ultima (non l’Italia, ma la Sardegna) è evocata con l’amorosa precisione della nostalgia nell’olio Veduta di Orani. Il villaggio natale, ripreso dall’alto, si spiana come in una carta topografica. L’occhio abbraccia dapprima l’insieme, case e orti nei toni caldi del rosso, ocra, mattone, celeste, verde oliva, descritti con una nitida minuzia che ha suggerito paragoni con gli sfondi di paese della pittura medievale o fiamminga; quindi scopre una miriade di piccole figure, uomini, donne, animali da cortile; una famiglia di maiali se ne va tranquilla, un cane abbaia, un cavallo s’imbizzarrisce. Solo più tardi ci si accorge che le minuscole figure umane accorrono in colonna verso un edificio in fiamme: il paese, come un formicaio, si mobilita per far fronte alla minaccia comune, il dramma appena sorto sta per essere placato, il brulichio delle esistenze individuali si riassorbe nell’ordine collettivo che le protegge e le giustifica.

Questo momento di intensa attività e di scambi intellettuali viene bruscamente interrotto. Da qualche tempo le posizioni di Nivola nei confronti del regime si sono fatte più critiche; i contatti stabiliti nei suoi viaggi parigini con Emilio Lussu e altri antifascisti hanno risvegliato in lui un’embrionale coscienza politica. Questo atteggiamento si rafforza nel 1937, quando, inviato all’Esposizione di Parigi per decorarvi il padiglione italiano, si trova di fronte alle tragiche testimonianze dell’avanzata franchista presentate nel padiglione dei repubblicani spagnoli. Nel 1938 gli eventi precipitano: davanti alla minaccia delle leggi razziali sposa Ruth Guggenheim e si reca con lei a Parigi; di qui, avendo saputo di essere ricercato in Italia, parte per gli Stati Uniti. Nei primi mesi dell’esilio torna alla pittura da cavalletto, spinto da ovvie ragioni pratiche (i quadri sono facilmente trasportabili), ma anche da un bisogno di introspezione. «Per tanto tempo – scriverà poi – sono stato una specie di nomade, ho vissuto, cioè, in una condizione che con la pittura può anche conciliarsi». Oltre che in senso letterale, perché costretto a spostarsi di luogo in luogo, è nomade perché ha smarrito il suo ancoraggio culturale e lo status professionale, per quanto ambiguo e provvisorio, che aveva cominciato a costruirsi. Nel naufragio di ogni certezza, la pittura diventa uno strumento di esplorazione di sé, il mezzo per una disperata ricerca di fondamenti. Non stupisce che, fra i dipinti di questo periodo, molti siano ritratti della moglie, intorno alla quale si raccoglie ora il suo orizzonte: opere dominate da un senso di fragilità e inquietudine, in cui le pennellate veloci, cariche di tensione espressionistica, si addensano a definire il volto sottile di Ruth, centro di un universo instabile e fluttuante. In Ruth con autoritratto, se l’atteggiamento della giovane donna suggerisce una passiva identificazione con l’immagine del marito, il ritratto di lui – custodito nel grembo come un feto – la investe dell’autorità di un ruolo quasi materno. E, in un certo senso, Ruth è davvero per Nivola la seconda madre, colei che lo ha “rimesso al mondo” traghettandolo verso un nuovo destino. Forse per questo sembra a tratti identificarsi con la terra: in Nudo femminile con paesaggio marino (1938), quadro pervaso da un’atmosfera fosca, satura di dramma incombente, il suo corpo, steso in una posa alla Velázquez su una spiaggia da cui una nave sta per salpare, rima con la linea morbida della costa, si immedesima con la terra che la nave si appresta a lasciare. Se il corpo di Ruth diviene per un attimo metafora della patria abbandonata, quest’ultima (non l’Italia, ma la Sardegna) è evocata con l’amorosa precisione della nostalgia nell’olio Veduta di Orani. Il villaggio natale, ripreso dall’alto, si spiana come in una carta topografica. L’occhio abbraccia dapprima l’insieme, case e orti nei toni caldi del rosso, ocra, mattone, celeste, verde oliva, descritti con una nitida minuzia che ha suggerito paragoni con gli sfondi di paese della pittura medievale o fiamminga; quindi scopre una miriade di piccole figure, uomini, donne, animali da cortile; una famiglia di maiali se ne va tranquilla, un cane abbaia, un cavallo s’imbizzarrisce. Solo più tardi ci si accorge che le minuscole figure umane accorrono in colonna verso un edificio in fiamme: il paese, come un formicaio, si mobilita per far fronte alla minaccia comune, il dramma appena sorto sta per essere placato, il brulichio delle esistenze individuali si riassorbe nell’ordine collettivo che le protegge e le giustifica.

NEW YORK

FLAT IRON BUILDING

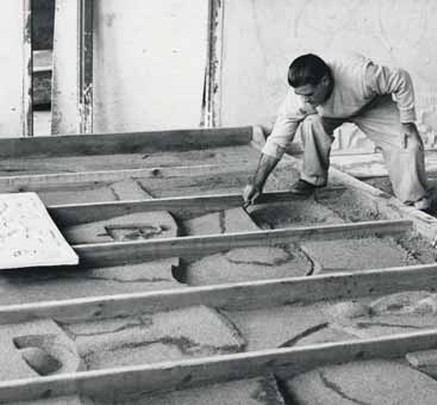

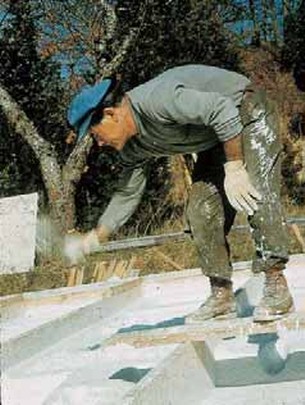

LA TECNICA DEL SAND-CASTING

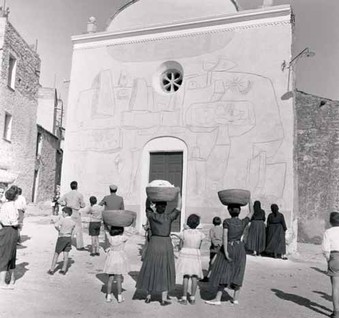

Nivola è tra i non molti scultori che hanno aggiunto una nuova tecnica di esecuzione alla serie di quelle già esistenti: si tratta del sand-casting, col quale esegue le sue opere di maggiore impegno a partire dagli anni Cinquanta. Il sand-casting è un tipo di rilievo ottenuto con un procedimento piuttosto semplice, cui l’artista arrivò quasi per caso, giocando con i figli sulla spiaggia di Springs. La forma viene modellata in negativo sulla sabbia; su di essa si versa poi una colata di gesso (nei modelli e nelle sculture piccole) o di cemento (nelle opere più grandi), che asciugandosi dà vita al rilievo definitivo. Questo può essere arricchito dal colore aggiunto nell’impasto. In un primo momento i sand-cast, realizzati con sabbia marina, includevano piccole conchiglie e sassolini che ne animavano la superficie. Erano però anche molto fragili, per via del sale contenuto nella sabbia, e tendevano a sfaldarsi e a sgretolarsi; forse anche per questo conosciamo pochi esemplari relativi alla prima fase di utilizzo della tecnica. Successivamente Nivola perfezionò il procedimento, adattandolo all’esecuzione di grandi opere monumentali. Dapprima, per evitare che il peso della colata distruggesse la matrice in sabbia, versava un leggero strato di cemento bianco liquido, per consolidare la superficie. Quindi stendeva con la cazzuola uno spessore di cemento di due-tre centimetri sui vuoti più ampi. Dopo l’applicazione di una cassaforma con una struttura in ferro,munita di attacchi per consentire di sollevare e appendere l’opera finita, seguiva la gettata vera e propria, versata direttamente dalla betoniera. Il pannello, una volta asciutto, veniva sollevato con la cassaforma, che, chiusa, si trasformava in una cassa da imballaggio. I rilievi venivano quindi trasportati con gli stessi mezzi e alle stesse condizioni assicurative degli altri materiali da costruzione: Nivola aveva introdotto una “normalizzazione” della tecnica della scultura che la equiparava nei fatti alle altre pratiche da cantiere, cancellando la distinzione fra l’opera dell’artista e quella del muratore. Montati a comporre pannelli anche di dimensioni eccezionali, i rilievi erano in grado di resistere bene all’esposizione agli elementi grazie alla ruvidezza delle superfici in cemento. Dal punto di vista degli effetti formali, il sand-casting si prestava alla ricerca di forme sintetiche ed elementari, ma anche – attraverso la moltiplicazione di piani obliqui e di giochi di negativo-positivo – alla creazione di quei sottili trapassi luministici in cui l’artista era maestro; ed è sorprendente notare come da un materiale grezzo e inerte Nivola abbia saputo ricavare inattese morbidezze e perfino preziosità di modellato quali quelle che si osservano ad esempio nel grande pannello Olivetti del 1953. Inoltre, questa tecnica permetteva allo scultore di conciliare una volontà di immediatezza e spontaneità esecutiva con quel rigore e quella compostezza che caratterizzano tutta la sua opera. Alla fine degli anni Cinquanta, Nivola cominciò a sperimentare un diverso trattamento del cemento, consistente nell’intagliare il blocco allo stato semisolido (cement carving). Ancora una volta, si tratta di una tecnica semplice e spontanea, che permette di instaurare una continuità fra l’intervento scultoreo e i normali procedimenti costruttivi. L’artista se ne serviva per la realizzazione di figure compatte e geometricamente squadrate, memori delle scomposizioni cubiste.

Tratto dal Saggio di Altea Giuliana

Editore: Ilisso Edizioni

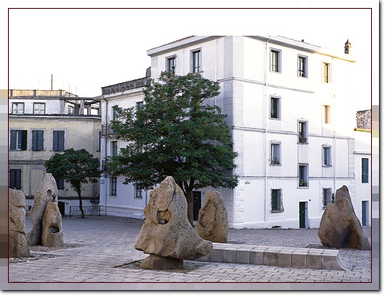

Piazza Satta a Nuoro

Nel 1967 lo scultore Costantino Nivola progetta il nuovo assetto della piazza Sebastiano Satta a Nuoro, dedicata al massimo poeta sardo del primo Novecento. Contro la tendenza, ancora oggi frequente in Sardegna, a conferire agli spazi urbani, in sede di "restauro", una piatta stereometria rinascimentale, Nivola mantiene l'andamento inclinato della piazza, che favorisce il raccordo fra il quartiere storico di San Pietro e l'espansione della città nuova nel corso Garibaldi, e ne dissemina la superficie di grandi massi granitici. Nelle cavità delle pietre colloca piccole sculture in bronzo che ritraggono Satta nei suoi vari ruoli e atteggiamenti di poeta, avvocato, padre, gaudente, e che, dopo il forte impatto visivo dei macigni, richiedono una visione ravvicinata; il tutto è racchiuso da una quinta di case dipinte in bianco e unificato dalla pavimentazione e dai sedili in pietra squadrata che emergono plasticamente dalla geometria del lastricato. Da un lato, Nivola accantona così l'omaggio all'"uomo illustre" per lasciare il posto alla commemorazione affettuosa di un cittadino nelle cui azioni tutta la comunità locale può riconoscersi; dall'altro, rispettando il valore della piazza come "pausa" nel tessuto urbano, ne valorizza il carattere di "interno" e crea un ambiente in cui prevalgono gli accenti della fruizione intima, privata.

Nel 1967 lo scultore Costantino Nivola progetta il nuovo assetto della piazza Sebastiano Satta a Nuoro, dedicata al massimo poeta sardo del primo Novecento. Contro la tendenza, ancora oggi frequente in Sardegna, a conferire agli spazi urbani, in sede di "restauro", una piatta stereometria rinascimentale, Nivola mantiene l'andamento inclinato della piazza, che favorisce il raccordo fra il quartiere storico di San Pietro e l'espansione della città nuova nel corso Garibaldi, e ne dissemina la superficie di grandi massi granitici. Nelle cavità delle pietre colloca piccole sculture in bronzo che ritraggono Satta nei suoi vari ruoli e atteggiamenti di poeta, avvocato, padre, gaudente, e che, dopo il forte impatto visivo dei macigni, richiedono una visione ravvicinata; il tutto è racchiuso da una quinta di case dipinte in bianco e unificato dalla pavimentazione e dai sedili in pietra squadrata che emergono plasticamente dalla geometria del lastricato. Da un lato, Nivola accantona così l'omaggio all'"uomo illustre" per lasciare il posto alla commemorazione affettuosa di un cittadino nelle cui azioni tutta la comunità locale può riconoscersi; dall'altro, rispettando il valore della piazza come "pausa" nel tessuto urbano, ne valorizza il carattere di "interno" e crea un ambiente in cui prevalgono gli accenti della fruizione intima, privata. Questa visione del monumento nasce dalla sua idea di un'arte volta a ritrovare l'antica capacità di trasmettere valori condivisi, smarrita con l'avvento dell'individualismo moderno. Un'arte lontana tanto dalla retorica delle statue ottocentesche, quanto dall'arroganza di molte sculture moderniste che, nate per il museo o per la galleria, vengono trasferite nelle piazze senza preoccupazione per l'ambiente in cui devono inserirsi, o addirittura in netta opposizione con esso.

Come arrivare:

Piazza Satta si trova nel centro storico di Nuoro, facilmente accessibile dal corso Garibaldi. La piazza svolge funzione di raccordo fra il quartiere storico di San Pietro e la zona di espansione ottocentesca verso i Giardini e la cattedrale di Santa Maria della Neve.

Descrizione:

La piazza fu sistemata nel 1967 dallo scultore Costantino Nivola. Dipinti di bianco gli edifici e ricoperto di lastroni squadrati di granito il piano di calpestio, Nivola vi distribuì grandi blocchi di granito allo stato naturale, nel quale incastonò statuette bronzee che raffigurano il poeta nuorese in diversi momenti della sua vita. Ne è derivato un insieme ambientale che, proprio dal contrasto fra l'intervento dello scultore e le modeste architetture sette-ottocentesche (con la casa natale di Satta) che connotano la sezione più bassa della piazza, trae carattere e pregio urbanistico. Quando nel 1965 il Comune di Nuoro incaricò Costantino Nivola, allora non notissimo in Sardegna, di progettare un monumento al poeta Sebastiano Satta, lo scultore, reduce dall'esperienza americana a contatto con architetti come Le Corbusier o Saarinen, pensò di recuperare un mondo arcaico e pastorale, partendo dalla personalità multiforme di Satta, incarnato in piccole figure di terracotta (divenuta bronzo nella versione finale) in atteggiamenti diversi e differenti momenti della sua vita. Gli schizzi iniziali per la piazza mostrano pannelli e sculture che cedono all'idea definitiva, dove Nivola ricava un luogo da vivere, più che da contemplare, in uno spazio irregolare, ottenuto anche tramite la demolizione di alcuni caseggiati. Pietre informi con cavità protettive per le statuine contrastano con la geometria del pavimento, in un risultato quasi metafisico, accentuato dal bianco delle costruzioni. Non vi è un punto di vista privilegiato, ma in realtà le possibilità diverse di arrivo nella piazza determinano altrettante e mutevoli prospettive. Sono evidenti i richiami alle sistemazioni paesaggistiche e ambientali di Isamu Noguchi, attivo in quegli anni negli USA, in un'ottica che abbandona gli aspetti retorici monumentali per farsi invece partecipe di un richiamo affettuoso e meditato al genius loci.

Storia degli studi:

Una rassegna degli studi si trova nella bibliografia relativa alla scheda nel volume della "Storia dell'arte in Sardegna" sull'architettura otto-novecentesca (2001).

All’immagine limpida di Orani, il villaggio della memoria, fa riscontro la densità visuale dei dipinti e dei disegni che ritraggono New York. Attraverso di essi Nivola, appena giunto negli Stati Uniti, tenta di penetrare nel cuore di una città che sente ancora estranea: «pensavo che se fossi riuscito a disegnare correttamente case, automobili e persone avrei capito quello che mi sembrava tanto incomprensibile e misterioso – il segreto della città». Nei suoi vagabondaggi per le strade, taccuino alla mano, gli è spesso accanto il disegnatore Saul Steinberg, conosciuto a Milano e ritrovato in America. I fogli con vedute urbane ricordano le illustrazioni del collega nell’elasticità del tratto, nell’accumulo di dettagli, in certi impaginati, ma il segno di Nivola è più corposo e costruttivo; possiede un’energia compressa, diversa dall’acuminata eleganza, dallo scatto dinamico di Steinberg. In una doppia personale tenuta dai due artisti nel 1943 alla Wakefield Gallery (una delle rare uscite pubbliche di Nivola negli anni Quaranta) la Veduta di Orani figura insieme ad alcuni degli oli con immagini di New York. Anche questi poggiano su una forte ossatura grafica, che il colore, un colore artificiale e chiassoso, significativamente in contrasto con le finezze tonali di Orani, si limita a riempire. Le immagini di Times Square (fig. 35) e del Flat Iron Building (fig. 36), dominate dall’invadenza della cartellonistica pubblicitaria e delle auto, trasmettono insieme il disorientamento e l’eccitazione provocati dallo spettacolo urbano: vitalismo e caos sono due facce della stessa medaglia, riflettono le sensazioni contraddittorie dell’immigrato, ma soprattutto un modo di sentire ambivalente nei confronti dellamodernità. Il primo contatto con una New York ancora sotto il peso della recessione economica è stato duro per Nivola come per ogni nuovo venuto. Arrivato nell’estate 1939, lavora dapprima in fabbrica, quindi s’ingegna a dipingere cartoline che vende a grandi magazzini come Lord & Taylor e Bonwit Teller. Finalmente nel novembre 1940 trova impiego come art director presso la rivista di decorazione di interni Interiors; oltre a rinnovarne la veste grafica secondo modi di un elegante razionalismo, ne amplia il raggio degli interessi editoriali verso l’architettura moderna. Al lavoro da Interiors si aggiungono in seguito incarichi analoghi per You, un bimestrale di moda, e per The New Pencil Points (poi Progressive Architecture).

All’immagine limpida di Orani, il villaggio della memoria, fa riscontro la densità visuale dei dipinti e dei disegni che ritraggono New York. Attraverso di essi Nivola, appena giunto negli Stati Uniti, tenta di penetrare nel cuore di una città che sente ancora estranea: «pensavo che se fossi riuscito a disegnare correttamente case, automobili e persone avrei capito quello che mi sembrava tanto incomprensibile e misterioso – il segreto della città». Nei suoi vagabondaggi per le strade, taccuino alla mano, gli è spesso accanto il disegnatore Saul Steinberg, conosciuto a Milano e ritrovato in America. I fogli con vedute urbane ricordano le illustrazioni del collega nell’elasticità del tratto, nell’accumulo di dettagli, in certi impaginati, ma il segno di Nivola è più corposo e costruttivo; possiede un’energia compressa, diversa dall’acuminata eleganza, dallo scatto dinamico di Steinberg. In una doppia personale tenuta dai due artisti nel 1943 alla Wakefield Gallery (una delle rare uscite pubbliche di Nivola negli anni Quaranta) la Veduta di Orani figura insieme ad alcuni degli oli con immagini di New York. Anche questi poggiano su una forte ossatura grafica, che il colore, un colore artificiale e chiassoso, significativamente in contrasto con le finezze tonali di Orani, si limita a riempire. Le immagini di Times Square (fig. 35) e del Flat Iron Building (fig. 36), dominate dall’invadenza della cartellonistica pubblicitaria e delle auto, trasmettono insieme il disorientamento e l’eccitazione provocati dallo spettacolo urbano: vitalismo e caos sono due facce della stessa medaglia, riflettono le sensazioni contraddittorie dell’immigrato, ma soprattutto un modo di sentire ambivalente nei confronti dellamodernità. Il primo contatto con una New York ancora sotto il peso della recessione economica è stato duro per Nivola come per ogni nuovo venuto. Arrivato nell’estate 1939, lavora dapprima in fabbrica, quindi s’ingegna a dipingere cartoline che vende a grandi magazzini come Lord & Taylor e Bonwit Teller. Finalmente nel novembre 1940 trova impiego come art director presso la rivista di decorazione di interni Interiors; oltre a rinnovarne la veste grafica secondo modi di un elegante razionalismo, ne amplia il raggio degli interessi editoriali verso l’architettura moderna. Al lavoro da Interiors si aggiungono in seguito incarichi analoghi per You, un bimestrale di moda, e per The New Pencil Points (poi Progressive Architecture).