Mamoiada :: Situata al centro della Barbagia, Mamoiada si trova su un altopiano granitico a pochi chilometri dalla catena montuosa del Gennargentu e dal Supramonte di Orgosolo. E' famosa nel mondo per i suoi Mamuthones e i per i pregiati vini e formaggi locali. - Le Vie della Sardegna :: Partendo da Sassari Turismo, Notizie Storiche e Attuali sulla Sardegna, Sagre Paesane e Manifestazioni Religiose, Cultura e Cucina Tipica Sarda, Monumenti da visitare, Spiagge e Montagne dell'Isola. Turismo in Sardegna, itinerari enogastrononici e culturali, suggerimenti su B&B, Agriturismi, Hotel, Residence, Produttori Prodotti Tipici, presenti nel territorio. Informazioni e itinerari su dove andare, cosa vedere, dove mangiare, dove dormire sul Portale Sardo delle Vacanze e dell'Informazione. Sardegna Turismo dove andare e come arrivare, tutte le notizie che vuoi conoscere sull'Isola più bella del Mediterraneo. Scopri sul Portale Le Vie della sardegna le più belle località turistiche dell'Isola e la loro storia, i personaggi illustri e di cultura nati in terra Sarda.

Menu principale:

Mamoiada :: Situata al centro della Barbagia, Mamoiada si trova su un altopiano granitico a pochi chilometri dalla catena montuosa del Gennargentu e dal Supramonte di Orgosolo. E' famosa nel mondo per i suoi Mamuthones e i per i pregiati vini e formaggi locali.

Località > Nuoro

Mamoiada

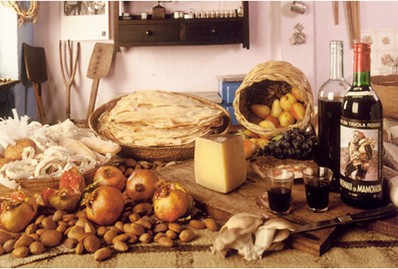

Il paese di Mamoiada si trova nel cuore della Barbagia di Ollolai. Il territorio è ricco di sorgenti naturali, corsi d'acqua, terreni a pascolo e a colture. Il carnevale mamoiadino è fra le più antiche manifestazioni folcloristiche popolari della Sardegna, i Mamuthones e gli Issohadores sono diventati da tempo il simbolo stesso del paese. Mamoiada, il paese del Mamuthones, giace a 650 metri s.l.m., a nord del massiccio del Gennargentu. Dista circa 16 Km da Nuoro e confina con i territori dei comuni di Orgosolo, Fonni, Gavoi, Ollolai, Sarule, Orani e Nuoro. Vi si producono eccellenti vini, ottimi formaggi, squisite carni, raffinati dolci e gustosissimo pane. Ricco di storia e di tradizioni genuine, ha un territorio intensamente coltivato e con numerosi importanti monumenti archeologici.

Il paese di Mamoiada si trova nel cuore della Barbagia di Ollolai. Il territorio è ricco di sorgenti naturali, corsi d'acqua, terreni a pascolo e a colture. Il carnevale mamoiadino è fra le più antiche manifestazioni folcloristiche popolari della Sardegna, i Mamuthones e gli Issohadores sono diventati da tempo il simbolo stesso del paese. Mamoiada, il paese del Mamuthones, giace a 650 metri s.l.m., a nord del massiccio del Gennargentu. Dista circa 16 Km da Nuoro e confina con i territori dei comuni di Orgosolo, Fonni, Gavoi, Ollolai, Sarule, Orani e Nuoro. Vi si producono eccellenti vini, ottimi formaggi, squisite carni, raffinati dolci e gustosissimo pane. Ricco di storia e di tradizioni genuine, ha un territorio intensamente coltivato e con numerosi importanti monumenti archeologici.Abitanti: 2.601

Superficie: kmq 48,93

Provincia: Nuoro

Municipio: corso V. Emanuele III, 50 - tel. 0784 56023

Guardia medica: via De Gasperi, 2 - tel. 0784 56760

Polizia municipale: tel. 0784 56023

Biblioteca: piazza Europa, 15

Ufficio postale: piazza Europa, 15/A - tel. 0784 56011

Mamoiada curiosità e informazioni turistiche

Il paese di Mamoiada si trova nel cuore della Barbagia di Ollolai. Il territorio è ricco di sorgenti naturali, corsi d'acqua, terreni a pascolo e a colture. Il carnevale mamoiadino è fra le più antiche manifestazioni folcloristiche popolari della Sardegna, i Mamuthones e gli Issohadores sono diventati da tempo il simbolo stesso del paese. Il paese del Mamuthones, giace a 650 metri sopra il livello del mare, a nord del massiccio del Gennargentu. Dista circa 16 Km da Nuoro e confina con i territori dei comuni di Orgosolo, Fonni, Gavoi, Ollolai, Sarule, Orani e Nuoro. Vi si producono eccellenti vini, ottimi formaggi, squisite carni, raffinati dolci e gustosissimo pane. Ricco di storia e di tradizioni genuine, ha un territorio intensamente coltivato e con numerosi importanti monumenti archeologici. Situata al centro della Barbagia, Mamoiada si trova su un altopiano granitico a pochi chilometri dalla catena montuosa del Gennargentu e dal Supramonte di Orgosolo. Il suo territorio presenta dislivelli e formazioni granitiche, numerose sorgenti naturali, corsi d'acqua, pascoli e colture. L'origine del nome è d'incerta tradizione: in antichi documenti compaiono le varianti Mamoiada, Mamoyata e Mamuiata. L'insediamento umano della zona deve risalire almeno al periodo nuragico, vista la presenza di diversi nuraghi, di domus de janas e menhir. Nel 1770 i viceré sabaudi dell'isola notarono Mamoiada a causa della grande quantità di vigneti e per l'eccezionale numero di pecore che, tutti gli

Il paese di Mamoiada si trova nel cuore della Barbagia di Ollolai. Il territorio è ricco di sorgenti naturali, corsi d'acqua, terreni a pascolo e a colture. Il carnevale mamoiadino è fra le più antiche manifestazioni folcloristiche popolari della Sardegna, i Mamuthones e gli Issohadores sono diventati da tempo il simbolo stesso del paese. Il paese del Mamuthones, giace a 650 metri sopra il livello del mare, a nord del massiccio del Gennargentu. Dista circa 16 Km da Nuoro e confina con i territori dei comuni di Orgosolo, Fonni, Gavoi, Ollolai, Sarule, Orani e Nuoro. Vi si producono eccellenti vini, ottimi formaggi, squisite carni, raffinati dolci e gustosissimo pane. Ricco di storia e di tradizioni genuine, ha un territorio intensamente coltivato e con numerosi importanti monumenti archeologici. Situata al centro della Barbagia, Mamoiada si trova su un altopiano granitico a pochi chilometri dalla catena montuosa del Gennargentu e dal Supramonte di Orgosolo. Il suo territorio presenta dislivelli e formazioni granitiche, numerose sorgenti naturali, corsi d'acqua, pascoli e colture. L'origine del nome è d'incerta tradizione: in antichi documenti compaiono le varianti Mamoiada, Mamoyata e Mamuiata. L'insediamento umano della zona deve risalire almeno al periodo nuragico, vista la presenza di diversi nuraghi, di domus de janas e menhir. Nel 1770 i viceré sabaudi dell'isola notarono Mamoiada a causa della grande quantità di vigneti e per l'eccezionale numero di pecore che, tutti gli  anni, transumavano sulle pendici della Barbagia di Ollolai. Oggi, il borgo nasconde ancora, tra le case moderne nate a fianco della strada principale, qualche vecchia costruzione. Mamoiada è un paese in cui le tradizioni sono molto radicate e di antichissime origini. Il paese è particolarmente noto per il famoso carnevale tradizionale, per le scure maschere dei "Mamuthones" e quelle rosse degli "Issohadores" che fanno la loro comparsa nelle vie del paese durante le celebrazioni del carnevale barbaricino. I Mamuthones indossano delle pelli e hanno il volto coperto da una caratteristica maschera di legno scuro. Sfilano a passo cadenzato e segnato dal suono dei pesanti campanacci che portano sulle spalle. La maschera allegorica che chiude il carnevale mamoiadino è quella di "Juvanne Martis Sero", che il martedì grasso viene portato su un carretto per le vie del paese da uomini vestiti da "tzios e tzias" che ne piangono la morte, cantando disperatamente e in maniera sconsolata. Mamoiada è anche sede del Museo delle maschere mediterranee, situato al centro del paese e che ospita oltre alle maschere una sala "multivisione" dove durante tutto l'anno si può vivere virtualmente il carnevale mamoiadino. L'offerta è notevole anche dal punto di vista archeologico: in un cortile alla periferia del paese si può ammirare il menhir Sa Perda Pintà, detto anche Menhir di Boeli, caratterizzato da una serie di coppelle ed incisioni concentriche che lo rendono unico in Sardegna, e da attribuirsi alla Cultura di Ozieri (3200-1800 a.C.). Si può visitare anche la necropoli di Sa Conchedda Istevene, risalente al Neolitico finale, nota per la presenza in una delle tombe di elementi simbolici, quali una protome taurina, delle incisioni e alcune coppelle e fossette piuttosto rare nelle domus de janas del Nuorese.

anni, transumavano sulle pendici della Barbagia di Ollolai. Oggi, il borgo nasconde ancora, tra le case moderne nate a fianco della strada principale, qualche vecchia costruzione. Mamoiada è un paese in cui le tradizioni sono molto radicate e di antichissime origini. Il paese è particolarmente noto per il famoso carnevale tradizionale, per le scure maschere dei "Mamuthones" e quelle rosse degli "Issohadores" che fanno la loro comparsa nelle vie del paese durante le celebrazioni del carnevale barbaricino. I Mamuthones indossano delle pelli e hanno il volto coperto da una caratteristica maschera di legno scuro. Sfilano a passo cadenzato e segnato dal suono dei pesanti campanacci che portano sulle spalle. La maschera allegorica che chiude il carnevale mamoiadino è quella di "Juvanne Martis Sero", che il martedì grasso viene portato su un carretto per le vie del paese da uomini vestiti da "tzios e tzias" che ne piangono la morte, cantando disperatamente e in maniera sconsolata. Mamoiada è anche sede del Museo delle maschere mediterranee, situato al centro del paese e che ospita oltre alle maschere una sala "multivisione" dove durante tutto l'anno si può vivere virtualmente il carnevale mamoiadino. L'offerta è notevole anche dal punto di vista archeologico: in un cortile alla periferia del paese si può ammirare il menhir Sa Perda Pintà, detto anche Menhir di Boeli, caratterizzato da una serie di coppelle ed incisioni concentriche che lo rendono unico in Sardegna, e da attribuirsi alla Cultura di Ozieri (3200-1800 a.C.). Si può visitare anche la necropoli di Sa Conchedda Istevene, risalente al Neolitico finale, nota per la presenza in una delle tombe di elementi simbolici, quali una protome taurina, delle incisioni e alcune coppelle e fossette piuttosto rare nelle domus de janas del Nuorese.

Mamoiada la necropoli di Sa Conchedda Istevene

Come arrivare Da Mamoiada procedere in direzione di Fonni sulla SS 389 per circa 3 km; in corrispondenza del km 119, si trova sulla sinistra un cancelletto: superarlo e procedere a destra risalendo una leggera altura, sino ad individuare le domus de janas, immediatamente visibili. Le tombe sono scavate nel contrafforte montuoso granitico che chiude a SE la conca di Istevene, nella Barbagia di Ollolai, nel centro della Sardegna.

Descrizione La piccola necropoli è nota per la presenza, in una delle tombe, di elementi simbolici (una protome taurina, delle incisioni e alcune coppelle e fossette), fatto piuttosto raro nelle domus de janas del Nuorese. Il complesso comprende sei ipogei di dimensioni ridotte, due dei quali più simili a delle nicchie che a dei veri e propri vani funerari. Le sepolture si aprono a diversa altezza sul fronte roccioso e presentano un vano di accesso – in genere costituito da un breve corridoio ("dromos") o da un atrio – che, eliminando l'inclinazione e le irregolarità del piano di roccia, ha consentito di avere una superficie verticale idonea allo scavo del portello d'ingresso. La tomba I è costituita da un breve "dromos", sulla cui parete di fondo si apre un portello quadrangolare (largh. m 0,77; alt. m 0,42) che introduce in un primo vano rettangolare (largh. m 1,75; prof. m 2,25; alt. m 0,90), oggi a cielo aperto. Sulla parete s. dell'ambiente si apre l'ingresso di una seconda camera sempre rettangolare (largh. m 2,30; prof. m 1,90; alt. m 0,88). La tomba II, con "dromos" a pianta triangolare, presenta un vano di pianta ellittica con volta a forno (m 2,20 x m 1,80; alt. m 1,00) che conserva sul fondo un concavità poco profonda (largh. m 0,45; alt. m 0,51). Sul lato s. si apre l'ingresso (largh. m 0,66; alt. m 0,80) di una seconda cella (m 2,15 x m 1,00; alt. m 0,90) che immette – attraverso un portello oggi slargato (largh. m 1,50; alt. m 0,80) - in un terzo ambiente quadrangolare (m 2,45 x m 1,32; alt. m 0,90). La tomba III è certamente la più interessante del complesso per la presenza di elementi simbolici scolpiti alle pareti. La sepoltura presenta un atrio d'accesso sulle cui pareti s. e di fondo si aprono due portelli che conducono a due cellette comunicanti fra di loro per mezzo di un'apertura. La camera a s. – accessibile mediante un ingresso quadrangolare (largh. m 0,43; alt. m 0,63) – presenta pianta rettangolare (largh. m 3,30; prof. m 2,25; alt. m 1,54) con pareti e soffitto ben rifiniti. La cella con ingresso sulla parete di fondo (largh. m 0,55; alt. m 0,60), rettangolare in pianta, è divisa in due settori da un gradino (alt. m 0,47). Le pareti del vano conservano ancora tracce d'intonaco rosso, mentre sul lato d. sono scolpite delle incisioni verticali e sulla parete dell'ingresso, a d., una coppella circolare (diam. cm 12; prof. cm 8). Alcune fossette circolari (diam. cm 17; prof. cm 8) sono scavate sul pavimento. Al centro del vano è risparmiato un pilastro a sezione rettangolare (largh. m 0,40; prof. m 0,16) che presenta sul lato maggiore una protome taurina – di tipo schematico - in rilievo. Le tombe IV, V e VI sono monocellulari: la tomba IV e la tomba VI sono simili ad una nicchia (prof. m 1,00) con apertura irregolare (largh. m 0,67; alt. m 0,73), mentre la tomba V conserva un vano curvilineo di piccole dimensioni (m 0,96 x m 0,97; alt. m 0,77) al quale si accede mediante un'apertura oggi slargata (largh. m 0,52; alt. m 0,72).

La necropoli è databile al Neolitico finale (cultura di Ozieri, 3200-2800 a.C.), Eneolitico.

Storia degli scavi La necropoli è nota fin dalle segnalazioni del Taramelli.

Il Museo Etnografico Sardo è il maggiore museo etnografico della Sardegna. La Sala principale del museo è caratterizzata da una pedana centrale che riproduce il profilo delle coste della Sardegna. Attraverso una sala di collegamento dedicata agli strumenti della musica popolare sarda, si accede alle sale delle maschere del Carnevale della Barbagia: i Thurpos e l'Eritaju di Orotelli, i Boes e i Merdules di Ottana e i Mamuthones e gli Issohadores di Mamoiada con le loro maschere facciali lignee, i campanacci e le pelli di pecora, costituiscono un esempio della persistenza di una serie di manifestazioni che affondano le radici nelle vicende lontane dei popoli del Mediterraneo. Nell'immagine è raffigurata la maschera del carnevale di Mamoiada il Mamuthones.

Museo delle Maschere Mediterranee

Informazioni

Indirizzo: piazza Europa, 15 - 08024 Mamoiada, tel. 0784 569018

Ente titolare: Comune di Mamoiada

Gestione: Viseras piccola cooperativa a r.l., piazza Europa, 15 - 08024 Mamoiada

Orari: 9.30 - 13.00 e 15.30 - 19.00; lunedì chiuso (aperto solo su prenotazione), da luglio a settembre tutti i giorni

Biglietto: € 4,00 (intero), € 2,60 (ridotto) under 14, over 65, gruppi da 15 persone in su. Esenzione per disabili, bambini fino a 6 anni, nel caso di gruppi una gratuità ogni 25 persone. Visita guidata

Sito Internet: www.museodellemaschere.it

Il museo è situato nel centro del paese, al primo piano di una palazzina che ospita anche la biblioteca comunale. Il museo costituisce un luogo di contatto tra l'universo culturale di un piccolo paese dell'interno della Sardegna, Mamoiada, nota in tutto il mondo per le sue maschere carnevalesche tradizionali - i "Mamuthones" e gli "Issohadores" - e le regioni mediterranee che hanno simili rappresentazioni. Sono esposti le note maschere facciali lignee zoomorfe e grottesche e gli abiti realizzati con pelli di pecore e di montone e con campanacci e dispositivi che generano suoni frastornanti. La collezione museale comprende inoltre oggetti tipici del Carnevale barbaricino (non solo a Mamoiada, ma anche a Ottana e Orotelli) e maschere di alcuni paesi europei e di zone dell'arco alpino. Il museo è unico nel suo genere, anche per la presenza di alcuni sussidi tecnologici innovativi. Il progetto museale ha vinto il 1° premio AIDI, Associazione Italiana di Illuminazione, al concorso "L'innovazione nel progetto e nella realizzazione" (Perugina, dicembre 2002). La visita guidata permette di approfondire la conoscenza delle tradizioni, della storia e dell'identità culturale della Sardegna e in particolare di Mamoiada. Si scoprono le affinità con altre culture dell'area mediterranea. Il pezzo forte della collezione museale è la maschera di "Mamuthone" più antica, che si pensa risalga ai primi anni dell'Ottocento.

Servizi Esiste un servizio di visita guidata compreso nel prezzo del biglietto. Le postazioni e i prodotti multimediali completano il percorso di conoscenza. È previsto un percorso didattico per bambini. Non esistono barriere architettoniche. Nella stessa palazzina si trova la biblioteca comunale con una sezione dedicata ai contenuti tematici del museo. Il museo organizza escursioni ai siti archeologici e al Supramonte, visite ai laboratori artigianali, alla casa museo della Pro loco, ai murales di Orgosolo, con pranzo tipico (necessaria la prenotazione).

Il Centro e la Barbagia La regione che occupa il centro della Sardegna è una terra del tutto particolare, in cui la natura e la gente rispecchiano più che altrove la realtà più antica dell’isola. L’orizzonte è fatto di montagne aspre su cui si intrecciano i sentieri dei pastori. Lungo le valli, i piccoli paesi arroccati tra i boschi sembrano fuori dal tempo. Con il nome di Barbagia (che deriva dal nome Barbària, con il quale i Romani indicavano le regioni inaccessibili dell’interno, contrapposte alla Romània delle coste) si indica l’insieme delle regioni che circondano a est e ovest la mole del massiccio del Gennargentu. Abitato da sempre, ricco di siti preistorici come il villaggio nuragico di Tiscali , il cuore della Sardegna resistette per secoli alle invasioni romane e conservò gli antichi culti religiosi di origine nuragica fino all’avvento del Cristianesimo. Terra aspra ma ospitale, il centro dell’isola richiede al visitatore un certo sforzo: le strade sono lunghe e tortuose, le indicazioni talvolta insufficienti e molti i chilometri su strade sterrate. Qui però le tradizioni sono ancora vivissime, le feste popolari importanti e colorate: i santuari e i paesi si animano nella ricorrenza del santo patrono o durante la Pasqua, mentre a Mamoiada i famosi “mamuthones” sfilano durante il carnevale coperti dalle loro maschere grottesche. La natura è dovunque al mcentro del paesaggio: dalle rocce del Supramonte di Oliena e Orgosolo il mare è a un passo, mentre dalla Punta La Marmora - la massima elevazione del massiccio del Gennargentu, a 1834 m di quota - nelle fredde giornate di vento si arrivano a vedere le acque dei due mari che bagnano l’isola. La cucina è di terra ed ha i sapori della macchia mediterranea, mentre l’artigianato - da non perdere una visita alle preziose collezioni esposte nelle vetrine del Museo Etnografico di Nuoro - è ispirato alla vita pastorale con tappeti, cesti, ceramiche ornate con i motivi della tradizione.

Il Centro e la Barbagia La regione che occupa il centro della Sardegna è una terra del tutto particolare, in cui la natura e la gente rispecchiano più che altrove la realtà più antica dell’isola. L’orizzonte è fatto di montagne aspre su cui si intrecciano i sentieri dei pastori. Lungo le valli, i piccoli paesi arroccati tra i boschi sembrano fuori dal tempo. Con il nome di Barbagia (che deriva dal nome Barbària, con il quale i Romani indicavano le regioni inaccessibili dell’interno, contrapposte alla Romània delle coste) si indica l’insieme delle regioni che circondano a est e ovest la mole del massiccio del Gennargentu. Abitato da sempre, ricco di siti preistorici come il villaggio nuragico di Tiscali , il cuore della Sardegna resistette per secoli alle invasioni romane e conservò gli antichi culti religiosi di origine nuragica fino all’avvento del Cristianesimo. Terra aspra ma ospitale, il centro dell’isola richiede al visitatore un certo sforzo: le strade sono lunghe e tortuose, le indicazioni talvolta insufficienti e molti i chilometri su strade sterrate. Qui però le tradizioni sono ancora vivissime, le feste popolari importanti e colorate: i santuari e i paesi si animano nella ricorrenza del santo patrono o durante la Pasqua, mentre a Mamoiada i famosi “mamuthones” sfilano durante il carnevale coperti dalle loro maschere grottesche. La natura è dovunque al mcentro del paesaggio: dalle rocce del Supramonte di Oliena e Orgosolo il mare è a un passo, mentre dalla Punta La Marmora - la massima elevazione del massiccio del Gennargentu, a 1834 m di quota - nelle fredde giornate di vento si arrivano a vedere le acque dei due mari che bagnano l’isola. La cucina è di terra ed ha i sapori della macchia mediterranea, mentre l’artigianato - da non perdere una visita alle preziose collezioni esposte nelle vetrine del Museo Etnografico di Nuoro - è ispirato alla vita pastorale con tappeti, cesti, ceramiche ornate con i motivi della tradizione.MAMOIADA Nel 1770 i viceré sabaudi dell’isola notarono Mamoiada a causa della grande quantità dei vigneti e per l’eccezionale numero di pecore che, tutti gli anni, transumavano sulle pendici della Barbagia di Ollolai. Oggi, il borgo nasconde ancora, tra le case moderne nate a fianco della strada principale, qualche vecchia costruzione. Ma la notorietà di Mamoiada è dovuta soprattutto alle scure maschere dei “mamuthones” che fanno la loro comparsa nelle vie del paese in varie occasioni: il 17 gennaio, la Domenica di Carnevale e il Martedì Grasso, durante le celebrazioni più famose del carnevale barbaricino. Dintorni: a una decina di chilometri dal paese in direzione di Gavoi, il Santuario di San Cosimo è un tipico esempio di chiesa campestre sarda, con la struttura centrale circondata dalle cumbessias dove alloggiavano i pellegrini che affluivano al santuario per la novena. La chiesa attuale risale al Seicento ed è caratterizzata da un’unica navata al termine della quale recenti restauri hanno portato alla luce una nicchia con colonne e architrave in roccia vulcanica di epoca aragonese. Non lontano è da visitare anche il Santuario della Madonna d’Itria, attorno al quale si svolge l’ultima domenica di luglio la grande corsa di cavalli detta “sa carrela”.

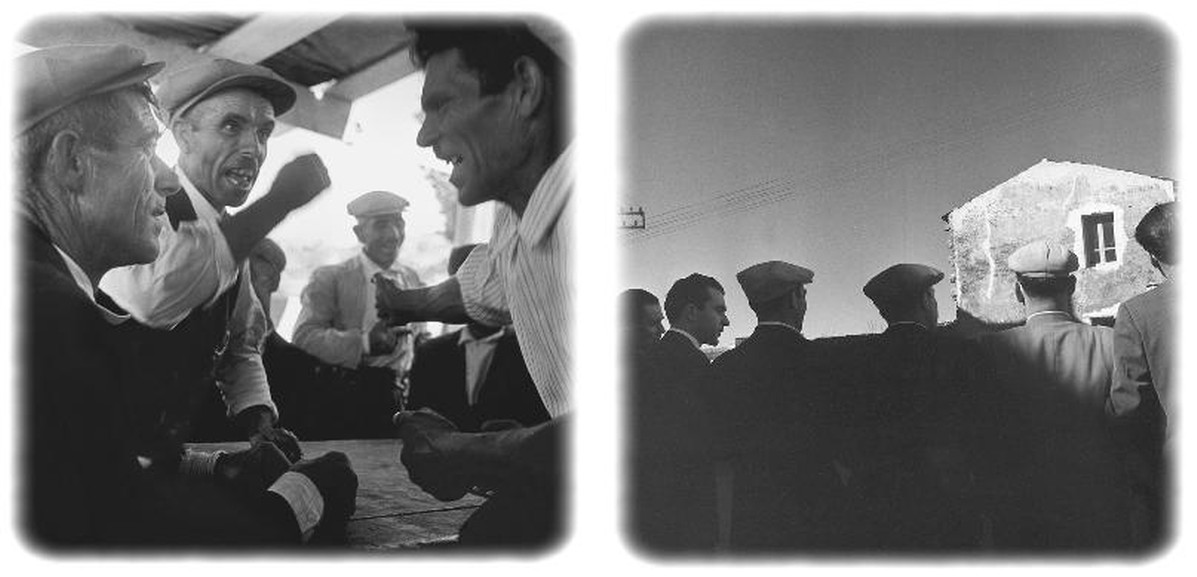

BARBAGIA dove il pastore è re

“Occhi nuovi ci vogliono, per capire la Barbagia. Nuove ricerche che sgombrino il campo da stereotipi e pregiudizi”. È tagliente Benedetto Meloni, barbaricino di Austis e sociologo ambientale all’Università di Cagliari. La sua chiave di lettura del paesaggio è racchiusa in un corposo saggio, Famiglie di pastori (Rosenberg & Sellier, 280 pagine).

“Occhi nuovi ci vogliono, per capire la Barbagia. Nuove ricerche che sgombrino il campo da stereotipi e pregiudizi”. È tagliente Benedetto Meloni, barbaricino di Austis e sociologo ambientale all’Università di Cagliari. La sua chiave di lettura del paesaggio è racchiusa in un corposo saggio, Famiglie di pastori (Rosenberg & Sellier, 280 pagine). Si racconta di Siniele, un paese posto sulle pendici occidentali del Gennargentu, dove la Sardegna è pietra, sughere e pecore.

Il nome, come quello dei personaggi intervistati, è immaginario, “perché i fatti narrati sono tratti da documenti personali e rischierebbero di ledere l’onore di persone viventi. Onore che, da queste parti, è sacro”. Storie e cifre riportate nel libro di Meloni però sono tutte rigorosamente vere, frutto d’interviste e di anni di ricerche negli archivi comunali. Capire Siniele significa perciò capire Isili, Austis, Orgosolo, Aritzo, Belvì. “Leggerne” il territorio aspro e roccioso, modellato dai venti, fatto di pascoli rudi, monotoni, inospitali.

Dove l’unica traccia della presenza umana sono gli ovili di pietra e di ginepro, e i paesi restano ancora isolati e refrattari ad aprirsi a culture diverse dalla tradizione. “Il paesaggio risulta segnato dall’organizzazione pastorale estensiva”, spiega il sociologo. “Un modello ecologico-economico raro, che non prevede più l’originaria, alternanza fra pascoli e colture di cereali”. L’agricoltura estensiva infatti è scomparsa negli, anni Sessanta, in coincidenza con le grandi ondate migratorie che hanno letteralmente spopolato i paesi della Sardegna centrale. Coltivazioni a parte, l’ambiente è rimasto immutato.

Tra aprile e giugno, i pascoli sono in piena fase vegetativa e tale periodo coincide con la maggiore produttività delle greggi, quando le pecore hanno appena figliato e vengono munte ogni giorno. In autunno invece, il ritardo delle piogge può arrivare a mettere in crisi l’economia: pascoli gialli e aridi, pecore sottoalimentate, morìa di agnelli. “A differenza che sulle Alpi, non vi sono malghe, stalle, né sistemi d’irrigazione”, fa notare Meloni.

“I pastori delle montagne e delle alte colline della Barbagia compiono una transumanza a senso unico”. Scendono lungo la media e bassa valle del Tirso fino ai pascoli non coltivati del Campidano settentrionale o fino ai monti di Pula e Teulada, dove abbonda la macchia. Pagano un canone ai commercianti caseari che spesso sono proprietari o affittuari terrieri. “L’aspetto più esclusivo di queste terre, retaggio dell’alternarsi tra pascolo e agricoltura, è però l’uso del Cumonale”, sottolinea Meloni. “Significa ‘terra di tutti’. Da sempre è utilizzata, a rotazione, dalle famiglie di pastori che vi spostavano le greggi in cerca di foraggio.

È terra per la quale ogni Comune fissa ancora una percentuale da adibire a seminerio (coltivazioni di cereali), a ghiandatico, legnatico o pascolo, e stabilisce quali famiglie possano accedere alla raccolta (di grano, ghiande, legname) e quale canone debbano pagare.

È soprattutto per l’uso di queste terre, inserite in un complesso e parcellizzato sistema di proprietà agraria unico della Barbagia, che si sono perpetuate antiche faide, vere e proprie guerre di paese, fenomeni di abigeato e incendi e, non ultima, la strenua opposizione alla creazione di un parco. Il suo funzionamento prevedrebbe infatti chiarezza e trasparenza sull’utilizzo del suolo.

Pratiche (o divieti) di semina e di pascolo, opere di manutenzione degli ovili, che fermino l’erosione e l’incuria. Oggi una cinquantina di gruppi pastorali piuttosto forti occupano queste terre quasi a loro piacimento e le amministrazioni non riescono a contrastarli”. (Testo di Antonella Colicchia)

Parco Nazionale del Golfo di Orosei - Gennargentu

Parco Nazionale del Golfo di Orosei - GennargentuUno sguardo in anteprima L’area è compresa nei comuni di Aritzo, Arzana, Baunei, Belvì, Desulo, Dorgali, Fonni, Gairo, Lodine, Meana Sardo, Oliena, Ollolai, Olzai, Orgosolo, Ovodda, Seui, Seulo, Sorgono, Talana, Tiana, Tonara, Urzulei, Ussassai, Villagrande-Strisaili. Comprende il Gennargentu, che con la Punta Lamarmora raggiunge la vetta più alta dell’Isola, e il Supramonte, vastissimo altopiano di calcari e dolomie del mesozoico (Monte Corrasi, m 1463), ricco di acque sotterranee e caratterizzato da un paesaggio tormentato e selvaggio. Tra i siti più belli va menzionato il Supramonte di Oliena e la valle di Lanaittu; il Supramonte di Orgosolo; la sorgente carsica di Su Gologone, la più importante della Sardegna; il canyon di Su Gorropu, il più profondo d’Italia e forse d’Europa, con pareti alte sino a 450 m; la dolina di Su Suercone, immenso inghiottitoio che include una stazione di tassi secolari, cavità e voragini; le grotte Su Bentu e Sa Oche, estese per circa 15 km; il golfo di Orosei, che dal Supramonte si estende a Cala Gonone a Santa Maria Navarrese con scenografiche pareti calcaree a falesia , dove si aprono grotte (Bue Marino-Dorgali) ed incantevoli calette (Cala Luna-Dorgali).

La fauna annovera specie endemiche esclusive della Sardegna: tra i mammiferi i mufloni, la cui popolazione è in ripresa, cervi sardi e daini reintrodotti, gatti selvatici, volpi e ghiri. Tra gli uccelli il grifone, il falco della regina, l’aquila reale, l’astore, lo sparviero, la poiana; anfibi, rettili e insetti, con la rara farfalla Papilio Hospiton; importanti anche gli invertebrati degli ambienti di grotta e la foca monaca, che ha dato il nome alla Grotta del Bue Marino ed i cui avvistamenti nelle acque del Golfo di Orosei sono sempre più rari.

Come arrivare Il Parco nazionale del Golfo di Orosei - Gennargentu è raggiungibile partendo da uno dei comuni nei quali ricade l’area del parco.

Attività praticabili Percorsi di trekking, montain bike o fuoristrada

Quando si pensa alla Sardegna si pensa al mare. Eppure la vera Sardegna è nell'interno, e soprattutto nella regione del Gennargentu, dove il paesaggio non è stato stravolto in pochi anni dalle colate di cemento degli insediamenti turistici, ma è anzi il risultato di una millenaria integrazione tra l'uomo e la natura, e può offrire tutti gli ingredienti per una vacanza perfetta in ogni stagione dell'anno.

Ricchissimo è anche l'ambiente umano: piccoli, appartati e deliziosi paesi che, a parte le fortunate eccezioni di Oliena, Dorgali e Orgosolo, sono rimasti fuori dai circuiti turistici consueti, come Urzulei, Talana, Arzana, Fonni, Desulo, Aritzo, Gairo, Baunei, Villagrande, Seui e Ussassai, che vantano tutti un patrimonio considerevole di cultura e tradizioni. Ergersi sulle vette più elevate a dominare vasti paesaggi o visitare le grandiose residue foreste del Supramonte, inseguire sulle dorsali montane la fuggitiva visione di un branco di  mufloni o esplorare i recessi rocciosi alla ricerca di qualcuno dei tanti endemismi floristici, percorrere a piedi le silenziose codule saltando di masso in masso tra macchie e oleandri, o ricercare nei centri abitati il fascino di una cultura antica e originale sarà un'esperienza entusiasmante e indelebile.

mufloni o esplorare i recessi rocciosi alla ricerca di qualcuno dei tanti endemismi floristici, percorrere a piedi le silenziose codule saltando di masso in masso tra macchie e oleandri, o ricercare nei centri abitati il fascino di una cultura antica e originale sarà un'esperienza entusiasmante e indelebile.

mufloni o esplorare i recessi rocciosi alla ricerca di qualcuno dei tanti endemismi floristici, percorrere a piedi le silenziose codule saltando di masso in masso tra macchie e oleandri, o ricercare nei centri abitati il fascino di una cultura antica e originale sarà un'esperienza entusiasmante e indelebile.

mufloni o esplorare i recessi rocciosi alla ricerca di qualcuno dei tanti endemismi floristici, percorrere a piedi le silenziose codule saltando di masso in masso tra macchie e oleandri, o ricercare nei centri abitati il fascino di una cultura antica e originale sarà un'esperienza entusiasmante e indelebile.Eh si, perché, anche se molti neppure lo sospettano, in Sardegna ci sono le montagne, spruzzate di neve d'inverno e baciate dal sole d'estate, con pascoli d'alta quota e grandi foreste, ma anche con arroventate macchie mediterranee, profonde gole rocciose con massi levigati dalle acque e "codule" lucenti di oleandri.

Territori deve compiere passeggiate meravigliose, dove girovagare senza meta alla scoperta di tradizioni e di culture insospettate e affascinanti. Nell'attesa che l'istituzione del Parco Nazionale del Gennargentu valorizzi e promuova definitivamente il complesso naturalistico e culturale più importante del Mediterraneo, un turismo attento e consapevole può contribuire a gettare le basi di una realtà che deve sorgere anche e soprattutto per garantire uno sviluppo durevole alle popolazioni locali. Dell'istituzione di un Parco Nazionale per il Gennargentu, grazie alla lungimiranza del senatore Antonio Monni, si parla sin dagli anni '30, dall'epoca cioé dell'istituzione dei primi parchi nazionali nel nostro paese.

E' dal 1958 però, dal Congresso internazionale per lo sviluppo economico in Sardegna tenutosi a Bruxelles, che se ne parla in termini concreti. Il parco fu previsto nel Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna (1962), successivamente il Consiglio Regionale approvò un disegno di legge per la sua istituzione (1969) che però non fu mai preso in esame dal Parlamento; la Legge regionale n.31 del 7/6/89 inserì il Gennargentu nel Piano dei Parchi da istituire, fino a che finalmente con l'approvazione della Legge quadro per le aree protette da parte del Parlamento (L. 394/91) venne dato il via all'istituzione del Parco Nazionale del Gennargentu, sancita anche da una prima intesa tra Stato e Regione Autonoma della Sardegna siglata il 25/6/92. Anche se molti nodi devono ancora essere sciolti, finalmente del parco si comincia a parlare in toni meno aspri, più propositivi. Sono in molti ad aver compreso che il Parco Nazionale del Gennargentu è una grande, irripetibile occasione per la Barbagia e l'Ogliastra, per le loro genti, per il loro incredibile patrimonio naturale e culturale.

Feste Sagre ed Eventi nel paese di Mamoiada

Carnevale di Mamoiada Il carnevale di Mamoiada è uno degli eventi più celebri del folclore sardo. Le maschere tradizionali sono i Mamuthones e gli Issohadores. I primi, vestiti di pelli ovine, indossano una maschera nera di legno d'ontano o pero selvatico, dall'espressione sofferente o impassibile; sulla schiena portano "sa carriga", campanacci legati con cinghie di cuoio, mentre al collo portano delle campanelle più piccole. I campanacci, fino a non molti anni fa, venivano forniti in via amichevole da pastori che recuperavano i pezzi più malandati o li prendevano direttamente dal collo delle loro bestie. I "sonazzos" sono dotati di "limbatthas", batacchi costruiti utilizzando le ossa del femore di pecore, capre, asini o altri animali. I campanacci ancora oggi sono realizzati con grande maestria da artigiani di Tonara, centro del Mandrolisai. Gli Issohadores, invece, indossano una camicia di lino, una giubba rossa, calzoni bianchi, uno scialle femminile, a tracolla portano sonagli d'ottone e di bronzo; alcuni portano una maschera antropomorfa bianca. Le maschere fanno la loro apparizione in occasione della festa di Sant'Antonio, tra il 16 e il 17 gennaio, poi la domenica di carnevale e il martedì grasso. Durante l'ultimo giorno, il martedì grasso, si può assistere alla processione della maschera di Juvanne Martis Sero trasportata su un carretto da uomini vestiti da "zios" e "zias" che ne piangono la morte cantando sconsolatamente.

Carnevale di Mamoiada Il carnevale di Mamoiada è uno degli eventi più celebri del folclore sardo. Le maschere tradizionali sono i Mamuthones e gli Issohadores. I primi, vestiti di pelli ovine, indossano una maschera nera di legno d'ontano o pero selvatico, dall'espressione sofferente o impassibile; sulla schiena portano "sa carriga", campanacci legati con cinghie di cuoio, mentre al collo portano delle campanelle più piccole. I campanacci, fino a non molti anni fa, venivano forniti in via amichevole da pastori che recuperavano i pezzi più malandati o li prendevano direttamente dal collo delle loro bestie. I "sonazzos" sono dotati di "limbatthas", batacchi costruiti utilizzando le ossa del femore di pecore, capre, asini o altri animali. I campanacci ancora oggi sono realizzati con grande maestria da artigiani di Tonara, centro del Mandrolisai. Gli Issohadores, invece, indossano una camicia di lino, una giubba rossa, calzoni bianchi, uno scialle femminile, a tracolla portano sonagli d'ottone e di bronzo; alcuni portano una maschera antropomorfa bianca. Le maschere fanno la loro apparizione in occasione della festa di Sant'Antonio, tra il 16 e il 17 gennaio, poi la domenica di carnevale e il martedì grasso. Durante l'ultimo giorno, il martedì grasso, si può assistere alla processione della maschera di Juvanne Martis Sero trasportata su un carretto da uomini vestiti da "zios" e "zias" che ne piangono la morte cantando sconsolatamente.Tappas in Mamujada Mamoiada è uno dei paesi più celebri della montagna barbaricina, una fama legata principalmente alle manifestazioni del Carnevale, animato dalle  maschere dei Mamuthones e degli Issohadores. I Mamuthones si muovono in una sfilata dall'aspetto solenne, che assume le sembianze della processione religiosa e a tratti della danza. In numero di dodici, come i mesi dell'anno, vestiti di pelli ovine e col volto coperto da "sa bisera" (la maschera in legno di pero), camminano in due file parallele con un passo ritmato che fa risuonare la pesante sonagliera di campanacci sulle loro spalle. Gli Issohadores, accanto a loro, con passi e saltelli più agili, danno il ritmo e con balzi improvvisi gettano il laccio di vimini ("sa soha") sulla folla che assiste al rituale. Autunno in Barbagia è una delle occasioni che Mamoiada ha durante l'anno di mostrare ai visitatori i tesori del proprio territorio, dall'archeologia alla gastronomia, dalla musica polifonica all'immancabile sfilata dei Mamuthones.

maschere dei Mamuthones e degli Issohadores. I Mamuthones si muovono in una sfilata dall'aspetto solenne, che assume le sembianze della processione religiosa e a tratti della danza. In numero di dodici, come i mesi dell'anno, vestiti di pelli ovine e col volto coperto da "sa bisera" (la maschera in legno di pero), camminano in due file parallele con un passo ritmato che fa risuonare la pesante sonagliera di campanacci sulle loro spalle. Gli Issohadores, accanto a loro, con passi e saltelli più agili, danno il ritmo e con balzi improvvisi gettano il laccio di vimini ("sa soha") sulla folla che assiste al rituale. Autunno in Barbagia è una delle occasioni che Mamoiada ha durante l'anno di mostrare ai visitatori i tesori del proprio territorio, dall'archeologia alla gastronomia, dalla musica polifonica all'immancabile sfilata dei Mamuthones.

maschere dei Mamuthones e degli Issohadores. I Mamuthones si muovono in una sfilata dall'aspetto solenne, che assume le sembianze della processione religiosa e a tratti della danza. In numero di dodici, come i mesi dell'anno, vestiti di pelli ovine e col volto coperto da "sa bisera" (la maschera in legno di pero), camminano in due file parallele con un passo ritmato che fa risuonare la pesante sonagliera di campanacci sulle loro spalle. Gli Issohadores, accanto a loro, con passi e saltelli più agili, danno il ritmo e con balzi improvvisi gettano il laccio di vimini ("sa soha") sulla folla che assiste al rituale. Autunno in Barbagia è una delle occasioni che Mamoiada ha durante l'anno di mostrare ai visitatori i tesori del proprio territorio, dall'archeologia alla gastronomia, dalla musica polifonica all'immancabile sfilata dei Mamuthones.

maschere dei Mamuthones e degli Issohadores. I Mamuthones si muovono in una sfilata dall'aspetto solenne, che assume le sembianze della processione religiosa e a tratti della danza. In numero di dodici, come i mesi dell'anno, vestiti di pelli ovine e col volto coperto da "sa bisera" (la maschera in legno di pero), camminano in due file parallele con un passo ritmato che fa risuonare la pesante sonagliera di campanacci sulle loro spalle. Gli Issohadores, accanto a loro, con passi e saltelli più agili, danno il ritmo e con balzi improvvisi gettano il laccio di vimini ("sa soha") sulla folla che assiste al rituale. Autunno in Barbagia è una delle occasioni che Mamoiada ha durante l'anno di mostrare ai visitatori i tesori del proprio territorio, dall'archeologia alla gastronomia, dalla musica polifonica all'immancabile sfilata dei Mamuthones.Uscita dei Mamuthones A Mamoiada, in occasione della festa di S. Antonio Abate, il 16 e 17 gennaio, fanno la loro prima apparizione pubblica i Mamuthones. La festa cristiana , così come molte altre feste, ha origine nei riti pagani che in tempi remoti avevano valore propiziatorio per la nuova annata agraria. I festeggiamenti hanno inizio la sera del 16 gennaio, "Sa die de su Pesperu", con l'accensione e la benedizione di un grande fuoco realizzato dinanzi alla chiesa parrocchiale. Dopo l'accensione del fuoco, il rito prevede che i fedeli recitino per tre volte la preghiera del Credo girando attorno al falò. Successivamente tutti i rioni di Mamoiada accendono i propri fuochi con un tizzone attinto direttamente dal fuoco principale. Per tutta la notte e per i due giorni successivi la popolazione si raccoglie intorno ai fuochi. Ai compaesani e ai visitatori sono offerti vino e dolci tipici (popassinos biancos, popassinos nigheddos, coccones in mele e caschettas). In questa circostanza, per la prima volta nell'anno, appaiono i Mamuthones e gli Issohadores, che visitano i vari rioni danzando intorno ai fuochi con il loro caratteristico passo cadenzato. Le sfilate dei Mamuthones, per le quali a tutt'oggi non esiste un'interpretazione che renda conto con certezza della loro origine né del loro significato, si collocano, come dimostrano i confronti con tradizioni analoghe nel resto d'Europa e del Mediterraneo, nell'ambito dei riti stagionali di tipo agrario. Molteplici sono, infatti, le interpretazioni che spiegano il Carnevale mamoiadino. Tra queste vi è la teoria secondo la quale le maschere dei Mamuthones sembrerebbero avere significati apotropaici, alle quali ricollegare il desiderio da parte della popolazione di allontanare da sè il male, le difficoltà e le precarietà legate all'annata agraria. La danza mamoiadina, inoltre, rappresenterebbe una scena di mandriani (gli Issohadores) che guidano gli animali (i Mamuthones), tenendoli a bada con le funi (soha), durante la transumanza dai monti alla pianura. La celebrazione del Carnevale a Mamoiada conserva aspetti cerimoniali arcaici e suggestivi legati al mistero del ciclo della vita, rinnovati dalle maschere rappresentanti il mondo umano e il mondo animale. Mamuthones e Issohadores indossano pelli di pecora, maschere lignee scure e fazzoletti sgargianti.

Latte e vino L’attività economica prevalente è quella agropastorale. A differenza degli altri comuni barbaricini, Mamoiada, curiosamente, non ha terreni di proprietà pubblica. La superficie territoriale è di 4903 ettari, tutti appartenenti a privati. La superficie produttiva è di 336 ettari, quella agricola e forestale di 4315; la superficie boscata di 830 ettari e oltre 330 ettari sono coltivati a vigneto. Straordinaria la produzione dei vini Cannonau Doc, tra i quali si distinguono il Mamuthone, il Carnevale e Sa Perda Pintà, dell’azienda Sedilesu, insieme a S’Abbardente Mamuthone, una grappa ottenuta dalle vinacce fresche delle uve Cannonau fermentate naturalmente ad opera dei lieviti autoctoni, che le conferiscono una complessità aromatica particolare, tipica del territorio.

Modernità e tradizione Il modello di vita è quello tradizionale, un ibrido tra il rurale e il cittadino. Per quanto concerne le fasce sociali, oltre il 60 % della popolazione esercita l’attività agro-pastorale. C’è, poi, una folta schiera di commercianti e artigiani. La vicinanza della città ha notevolmente contribuito ad accentuare i fenomeni di disgregazione comunitaria, costringendo alla pendolarità alcune centinaia di persone che quotidianamente sono costrette a raggiungere Nuoro, dove hanno un lavoro. Si tratta, per lo più, di operai, artigiani, impiegati e commercianti. La popolazione vive seguendo schemi e modelli misti, tra il tradizionale e il moderno. Il costume, simile a quello di Fonni e Nuoro, è letteralmente scomparso. Lo conservano in naftalina soltanto le donne, che lo indossano in occasione delle grandi sagre: la Cavalcata Sarda, la festa di Sant’Efisio a Cagliari e del Redentore a Nuoro. Le ultime tre generazioni vestono moderno. Il paese, purtroppo, si è portato dietro la triste fama delle faide tra alcune famiglie, disamistades che hanno prodotto diverse decine di morti. Per il resto, il carattere del mamoiadino è docile ed introverso. L’amministrazione comunale si sforza di rompere i vecchi schemi mentali, impegnandosi nella promozione, insieme alla Pro Loco, di interessanti iniziative culturali: dibattiti, manifestazioni folcloristiche e teatrali, che servono a ridare vitalità al paese e ai cittadini una dimensione diversa, dinamica e moderna. Tra gli abitanti che si sono particolarmente distinti, il pittore e scultore Giovanni Canu, che oggi vive e lavora a Milano dove attualmente insegna presso l’Accademia di Brera. L’artista, del quale molte opere sono esposte in diverse gallerie internazionali, ha esposto in molte capitali europee e in Egitto.

Le feste Mamoiada è tuttavia famosa per le sue feste. Di particolare interesse sono i riti pasquali di S’iscaravamentu e S’iscontru. Il 17 gennaio si celebra la festa di Sant’Antonio Abate, in occasione della quale si accendono in tutti i rioni del paese giganteschi fuochi per propiziare una buona annata agraria, come vuole la tradizione e la credenza popolare. Il 15 agosto è la festa dell’Assunta. Il 26 e 27 settembre si festeggia San Cosimo, presso l’omonimo santuario campestre, a 6 km dal paese, lungo la provinciale che porta a Lodine e a Gavoi. Su un pianoro è ubicato una sorta di micro-villaggio strutturato secondo la concezione medioevale, che costituisce il più bell’esempio di architettura rurale. La chiesetta dedicata ai santi Cosimo e Damiano, ha conservato l’impianto seicentesco, con interno a una navata. Dietro l’altare esiste una nicchia con colonne e architrave in trachite, finemente lavorate, che viene fatta risalire al periodo aragonese. Tutt’intorno al piccolo tempio una serie di casette unicellulari che permettono ai fedeli di trascorrere qui il periodo della novena e che i mamoiadini chiamano cumbessias. Prima e dopo la festa, oltre ai balli tradizionali e ai canti sardi, si organizzano manifestazioni teatrali e spettacoli musicali. Nei pascoli adiacenti al santuario i cavalieri più arditi si cimentano in sfrenate corse che mettono in evidenza la loro abilità e spericolatezza.

Testi di Antonio Bassu

Autunno in Barbagia

Cortes Apertas a Mamoiada

"Sas tappas in Mamujada"

Il misterioso menhir Sa Perda Pintà (o stele di Boeli) è uno dei meravigliosi ritrovamenti scoperti nel comune di Mamoiada, ricco di siti archeologici. Su fertili terreni d'origine granitica, con microclima temperato e alte escursioni termiche tra il giorno e la notte, prosperano le vigne da cui si ottengono rinomati vini, produzioni eccellenti delle cantine locali e importante risorsa economica del centro. Abbondanti sorgenti danno vita una natura rigogliosa che si estende sulle distese di pascoli percorse dalle numerose greggi.

L'allevamento, una delle principali attività produttive, caratterizza il paesaggio anche per la presenza dei cosiddetti “sentieri dei pastori" incantevoli strade rurali della transumanza da cui si possono intraprendere deliziose escursioni a piedi o in mountain bike.

Il 17 gennaio con la festa di Sant'Antonio Abate ha inizio il carnevale isolano con l'accensione dei grandi fuochi rituali: ogni anno a Mamoiada si ripete un antichissimo cerimoniale animato dalle maschere tradizionali più famose dell'Isola i Mamuthones e Issohadores che sfilano anche durante Autunno in Barbagia. Diversi esemplari di queste straordinarie maschere sono esposti nel Museo delle Maschere Mediterranee in cui si possono ammirare altre rappresentazioni del carnevale barbaricino a confronto con le maschere di alcuni paesi europei e mediterranei.

DA VISITARE

Museo delle Maschere Mediterranee piazza Europa.

Museo della Cultura e del Lavoro via Sardegna.

Museo MATER

Museo dell’archeologia e del territorio.

Chiese di S. Giuseppe, Santa Croce, N.S. Signora di Loreto, N.S. Signora del Carmelo, Beata Vergine Assunta.

Degustazione nelle Cantine.

INFO

Comune di Mamoiada, Tel. 0784 569004

Museo delle Maschere Mediterranee, Tel. 0784 569018

Associazione Turistica Proloco tel. 0784 569032

Organizzazione a cura di: Comune di Mamoiada, Associazione Culturale Atzeni-Beccoi,

Associazione Turistica Proloco, Coop. Viseras, Gruppo sport equestri, Università delle tre età Unitre, Associazione Pubblica Assistenza, Parrocchia Beata Vergine Assunta.

DOVE MANGIARE E DORMIRE A MAMOIADA

• Ristorante La Campagnola - Via Satta Tel. 078456396

• B&B Domus Dejana - Via Cavour - Tel. 3477118845

• B&B Sa Perda Pinta' - Via Nuoro, 33 - Tel. 078456689

• B&B S'Ortensia - Via Giovanni XXXIII, 11 - Tel. 078456257

• Il Ritrovo Gastronomia Pizzeria al Taglio Rosticceria - C.so V. Emanuele III, 101 - Tel. 3885683057

• Pizzeria da Mommo - Piazza San Sebastiano, 82/A - Tel. 078456444

• Locanda Sa Rosada - Piazza Europa, 2 - Tel. 0784 56713

• B&B Da Titina - Via V. Emanuele II° 124 - Tel. 078456065

• B&B Da Tziu Beccone, Via Cesare Battisti n. 24

* Se prenoti avvisa che arrivi dal Portale "leviedellasardegna.eu".